Retrofit von Leitsystemen in GMP-Produktionsanlagen

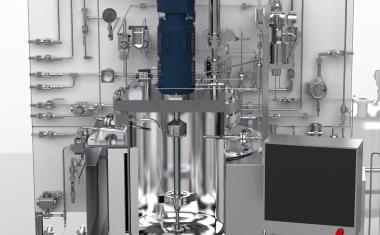

Veraltete Automatisierungssysteme sind in pharmazeutischen Anlagen ein unterschätztes Risiko. Etwa jede dritte Anlage läuft mit einem System, das älter als 15 Jahre ist. Ersatzteile fehlen, Herstellerunterstützung ist eingestellt, Fachkräfte-Know-how geht verloren. Erfolgreiche Retrofit-Projekte basieren auf frühzeitigen Fitness-Checks, schrittweiser Migration und virtuellen Tests mit digitalen Zwillingen. Im GMP-Umfeld müssen alle Änderungen gemäß EU-GMP-Annex 11 dokumentiert und validiert werden. Best Practices umfassen QA-Einbindung und Nutzung geplanter Wartungsfenster.

Christoph Walder, Spiegltec

Wie sich veraltete Automatisierungssysteme sicher modernisieren und validieren lassen

Der Alarm kommt mitten in der Nachtschicht. Auf dem Leitstand flackert der Bildschirm, ein Operator ruft die Instandhaltung. Die Steuerung der Produktionslinie reagiert nicht mehr – ein Modul im Prozessleitsystem ist ausgefallen. Ersatz? Fehlanzeige. Die letzte Komponente dieses Typs liegt seit Jahren nicht mehr im Lager des Herstellers. Also beginnt die hektische Suche: Anruf bei einem Partnerwerk, Mail an einen Ersatzteilhändler für Gebrauchtteile, schließlich ein Hilferuf in ein altes Technikerforum. Jede Stunde zählt, denn die Charge darf nicht zu lange stehen, sonst ist sie Ausschuss.

Der Betriebsleiter weiß: Selbst, wenn die Linie morgen wieder läuft, darf so etwas nicht noch einmal passieren. Das Leitsystem stammt aus den frühen 2000er-Jahren und die Herstellerunterstützung ist längst eingestellt. Für sensible Prozesse im regulierten GMP-Umfeld wie hier, in der Wirkstoffproduktion, ist das ein unhaltbarer Zustand.

Viele pharmazeutische Produktionsanlagen laufen seit Jahrzehnten – entsprechend alt ist oft das Automatisierungssystem. Steuerungen und Prozessleitsysteme aus den 1990er-oder frühen 2000er-Jahren sind noch immer im Einsatz. Doch die Unterstützung durch die Hersteller nimmt ab: Systeme werden abgekündigt, Updates eingestellt. Technisch ist die Anlage womöglich noch betriebsbereit, aber strategisch ist sie jedoch längst ein Problemfall. Ein Defekt im Leitsystem kann zu tagelangem Stillstand führen, mit Folgen für Lieferketten, Märkte und Patienten.

Gleichzeitig wachsen die Anforderungen: Elektronische Chargendokumentation, moderne Alarmstrategien und sichere Netzwerkintegration sind mit Alttechnik kaum noch umsetzbar. Auch personell wird es kritisch, da immer mehr Fachkräfte, die sich mit den veralteten Systemen auskennen, nach und nach in Rente gehen. Die Folge: Viele Unternehmen wissen, dass sie handeln müssen, schieben den Umbau aber oft auf, weil Stillstand Geld kostet. Und schließlich ist eine Umstellung immer mit Risiken verbunden: „Funktioniert die Anlage nach einem Upgrade noch?“

Inhalt:

- Wie sich veraltete Automatisierungssysteme sicher modernisieren und validieren lassen

- Markt mit Nachholbedarf

- Typische Auslöser für Retrofit-Projekte

- Gute Planung spart Stillstand

- Retrofit unter GMP:

Dokumentation und Validierung im Blick - Fazit:

Retrofit als strategisches Projekt angehen - Christoph Walder

- CITplus Tipp: Best Practices für erfolgreiche Retrofit-Projekte

Markt mit Nachholbedarf

Die Herausforderungen sind nicht auf Einzelfälle beschränkt. Laut Branchenanalysen läuft etwa jede dritte Anlage in der chemisch-pharmazeutischen Industrie mit einem Automatisierungssystem, das älter als 15 Jahre ist. Wie groß der Modernisierungsbedarf ist, lässt sich grob aus den Marktzahlen ableiten: Laut Erhebungen von Global Market Insights hat der Markt für Prozessautomatisierung in der Pharmaindustrie ein Volumen von 6,4 Mrd. USD und wächst jährlich um rund 7,9 %. Retrofit-Projekte machen davon typischerweise fünf bis 15 % aus. Besonders in regulierten Industrien steigt der Druck, veraltete Systeme zu ersetzen, bevor sie ausfallen. Aktuell liegen die Modernisierungszyklen bei 10 bis 15 Jahren. Aufgrund wachsender Anforderungen und des Trends zur Digitalisierung werden diese Zyklen in Zukunft eher kürzer werden. Das Modernisieren der Hard- und Software von Leitsystemen ist jedoch kein Routinejob: Sie muss präzise geplant, im laufenden Betrieb vorbereitet und in einem eng getakteten Stillstand umgesetzt werden.

Typische Auslöser für Retrofit-Projekte

Was bewegt Unternehmen dazu, ein Retrofit-Projekt zu starten? Es sind vor allem diese

drei Gründe:

- der akute Mangel an Ersatzteilen,

- der Wunsch, bestehende Anlagen zu erweitern – was mit alter Technik oft nicht mehr machbar ist, und schließlich

- Alterserscheinungen am System, die sich bspw. in kurzzeitigen Kommunikationsausfällen oder anderen unberechenbaren Ereignissen zeigen.

Aber auch die auslaufende Herstellerunterstützung (End of Life), neue regulatorische Anforderungen sowie sicherheitstechnische Risiken durch veraltete Komponenten sind wichtige Motive. Hinzu kommt der Verlust von Know-how, wenn Fachkräfte in Rente gehen.

Trotzdem wird der Zustand der Anlagen in vielen Betrieben nicht systematisch überwacht. Häufig werden gerade durch Personalfluktuation periodische vorgesehene Überprüfungen übersehen. Das mag in den ersten fünf Jahren einer neu errichteten Anlage in Ordnung sein, doch spätestens dann, sollten Leit- und Automatisierungssysteme einem regelmäßigen „Fitness-Check“ unterzogen werden. Spätestens ab etwa zehn Jahren Laufzeit sollte genauer geprüft werden, welche Komponenten noch wie lange verfügbar sind.

Gerade diese Bestandsaufnahme ist der entscheidende Moment, um rechtzeitig gegenzusteuern. Wer frühzeitig Transparenz über den technischen Zustand seines Prozessleitsystems gewinnt, kann den Zeitpunkt und den Umfang eines Retrofits selbst bestimmen – statt von einem ungeplanten Ausfall dazu gezwungen zu werden. Aus den Erkenntnissen eines solchen „Fitness-Checks“ lassen sich konkrete Maßnahmen ableiten, die in einen strukturierten Migrationsplan münden. Damit ist die Grundlage geschaffen, um den Umbau gezielt vorzubereiten und Stillstandszeiten so kurz wie möglich zu halten.

Gute Planung spart Stillstand

Ein Retrofit-Projekt steht und fällt mit der Vorbereitung. Ziel ist, alle Schritte, vom Engineering bis zur Inbetriebnahme und Abschluss der Re-Qualifizierung, so zu koordinieren, dass der eigentliche Umbau schnell und ohne Überraschungen verläuft. Best Practices dafür sind:

- Analyse der Systemkomponenten und Bestandsdokumentation (Hardware, Software, Schnittstellen),

- Migrationspläne in Etappen: z. B. zunächst die Steuerungsebene, dann die Grafiken, dann die Anpassung von Anwendersoftware.

- Nutzung von Schnittstellen, Gateways und Migrationskits, um Alt- und Neusysteme zu koppeln.

- Automatisierte Datenübernahme für Rezepturen und Parameter.

- Virtuelles Testen mit digitalem Zwilling.

- Koordination mit geplanten Stillständen, etwa Shut Downs.

Besonders effektiv sind parallele Betriebsphasen: Das neue System wird im Hintergrund aufgebaut, mit aktuellen Daten befüllt und getestet. Beim Umschalten, das bei größeren Systemen Schritt für Schritt erfolgt, steht dann eine fertige Lösung bereit – einsatzbereit und qualifiziert.

Retrofit unter GMP:

Dokumentation und Validierung im Blick

In der pharmazeutischen Produktion genügt es allerdings nicht, ein Automatisierungssystem technisch auf den neuesten Stand zu bringen – es muss auch vollständig dokumentiert und validiert werden. Jede Änderung am Leitsystem kann qualitätsrelevante Prozesse beeinflussen und fällt somit in den Geltungsbereich regulatorischer Anforderungen wie EU-GMP-Annex 11 oder FDA 21 CFR Part 11.

Besonders reibungslos verlaufen Projekte, wenn der beauftragte Automatisierungsdienstleister neben seiner technischen Expertise auch über fundiertes Know-how in den Bereichen Verfahrenstechnik und Qualitätssicherung verfügt. Diese Schnittstellenkompetenz erleichtert es, den Umbau sowohl aus technischer Sicht als auch aus qualifizierungstechnischer Sicht von Beginn an ineinandergreifend zu planen. Funktionsdesigns, Steuerungslogik und Validierungsdokumente werden von Anfang an so gestaltet, dass sie nahtlos ineinandergreifen und den regulatorischen Anforderungen entsprechen. Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die Kenntnis unterschiedlicher Automatisierungssysteme, denn häufig werden in Pharmabetrieben heterogene Systeme mit Komponenten verschiedener Hersteller angetroffen.

Ebenso wichtig ist eine enge, kontinuierliche Abstimmung zwischen Dienstleister und Betreiber – von der Planung über die Tests bis zur Inbetriebnahme und Re-Qualifizierungsmaßnahmen. Offene Kommunikation, kurze Entscheidungswege und ein gemeinsames Verständnis der Projektziele tragen entscheidend dazu bei, dass der Retrofit planmäßig und ohne unvorhergesehene Verzögerungen umgesetzt werden kann.

Ein bewährter Ansatz in Migrations- bzw. Retrofit-Projekten besteht darin, Simulations- und Testphasen so früh wie möglich einzuplanen.

Virtuelle Inbetriebnahmen – bspw. an einem qualifizierten Testsystem oder digitalen Zwilling – können dabei helfen, Steuerungsfunktionen und Rezepturabläufe vorab zu prüfen. Das kann helfen, die Laufzeit des Projekts zu verkürzen und damit sogar Kosten zu sparen. Die dabei gewonnenen Ergebnisse können anschließend in die eigentliche Qualifizierung übernommen werden. Ebenso reduziert eine automatisierte Datenmigration den Validierungsaufwand: Werden Parameter, Rezepturen und Konfigurationen digital statt manuell übertragen, sinkt die Fehlerquote und der Prüfprozess lässt sich effizienter gestalten. Zudem erhöhen modulare Migrationspläne die Flexibilität. Einzelne Anlagenteile können unabhängig voneinander umgestellt werden, was bei begrenzten Personalressourcen oder der parallelen Versorgung mehrerer Linien von Vorteil ist.

Fazit:

Retrofit als strategisches Projekt angehen

Ein Retrofit ist mehr als ein technisches Update: Es ist ein Beitrag zur Betriebssicherheit, Zukunftsfähigkeit und Compliance. Wer frühzeitig plant, systematisch vorgeht und auf erfahrene Partner setzt, kann Ausfälle vermeiden, Anforderungen erfüllen und die Lebensdauer seiner Anlage deutlich verlängern. Anstatt Retrofit als notwendiges Übel zu betrachten, sollte man es als strategische Maßnahme gesehen werden – am besten, bevor der Ernstfall eintritt.

Christoph Walder

Automatisierungsleiter, Spiegltec

© industrieblick – stock.adobe.com

CITplus Tipp: Best Practices für erfolgreiche Retrofit-Projekte

- Frühzeitige QA-Einbindung: Qualitätssicherung nicht erst zur Endabnahme, sondern schon in der Konzeptphase beteiligen.

- Enge Einbindung des Betreibers – damit können Stillstands Zeiten genau geplant werden und die Dauer optimiert werden.

- Schrittweise Migration: Komplexe Änderungen in mehrere kleine, überschaubare Arbeitspakete aufteilen; jede Etappe wird vollständig getestet, qualifiziert und freigegeben, bevor die nächste startet.

- Keine Funktionsoptimierung während der Migration: Prozessverbesserungen oder neue Features erst nach Abschluss der Validierung umsetzen, um den Freigabeprozess nicht unnötig zu verlängern und die Komplexität nicht unnötig zu erhöhen.

- Geplante Stillstände nutzen: Retrofit-Arbeiten bevorzugt in geplante Wartungsfenster legen und möglichst keine parallelen Erweiterungs- oder Instandhaltungsmaßnahmen durchführen (Komplexität gering halten).