Studierende der RWTH überzeugen im ChemPlant-Wettbewerb 2024 mit ihrem AixStrawdinary-Prozess

Buta-1,3-dien (BD) ist eine zentrale Industriechemikalie, die hauptsächlich zur Herstellung von synthetischem Kautschuk und Polymeren verwendet wird. Der konventionelle Produktionsprozess durch Cracken von fossilem Naphtha ist äußerst energieintensiv und verursacht hohe CO₂-Emissionen. Der innovative AixSTRAWdinary-Prozess bietet eine nachhaltige Alternative, indem er Getreidestroh als Rohstoff nutzt und CO₂-Emissionen erheblich reduziert. Der Prozess ist wirtschaftlich konkurrenzfähig und unterstützt lokale Landwirte durch die Verwertung von überschüssigem Stroh. Mit dieser Prozessentwicklung gewannen Studierende der RWTH Aachen den ChemPlant -Wettbewerb 2024 des VDI-GVC

Autoren: Karim Ben Hicham, Elvis Jonathan Sim, Christian Kuckelkorn, Christopher Kypke und Niklas Nickel, Studierende der RWTH Aachen

Gewinner des ChemPLant-Wettberwerbs stellen neuen Prozess zur nachhaltigen Butadien-Produktion vor

Buta-1,3-dien (BD) ist eine zentrale Industriechemikalie, die in der Herstellung von synthetischem Kautschuk und Polymeren verwendet wird. 95 % des Butadien wird konventionell durch das äußerst energieintensive Cracken von fossilem Naphtha produziert, welches mit erheblichen Umweltbelastungen einhergeht – insbesondere durch hohe CO2-Emissionen von 19,4 Mio. t pro Jahr.

Alternative Verfahren, wie z. B. die Produktion aus synthetischem Naphtha, weisen ebenfalls Einschränkungen auf: Sie sind entweder nicht nachhaltig, technisch schwer skalierbar oder wirtschaftlich nicht konkurrenzfähig.

Der neu konzeptionierte AixStrawdinary-Prozess stellt eine innovative und nachhaltige Alternative dar und wurde großtechnisch auf eine Jahresproduktion von 50 kt ausgelegt. Er ebnet den Weg für eine wirtschaftliche Butadienproduktion auf Basis von Biomasse und nutzt einen chemokatalytischen Ansatz. Soweit den Preisträgern bekannt ist, handelt es sich hierbei um die erste Arbeit, die einen chemokatalytischen Produktionsweg von Biomasse zu Butadien vorschlägt.

Inhalt:

- Gewinner des ChemPLant-Wettberwerbs stellen neuen Prozess zur nachhaltigen Butadien-Produktion vor

- Hidden Champion: Getreidestroh

- Der AixStrawdinary-Prozess

- Stufe 1: Stroh zu Ethanol

- Stufe 2: Ethanol zu Butadien

- Effiziente Wärmeintegration durch Großwärmepumpe

- CO2-negativ durch biogenen Kohlenstoff

- Eine wirtschaftliche Alternative

- Danksagung

- ChemPlant-Wettbewerb

- ChemCar-Wettbewerb

Weiterlesen mit kostenfreier Registrierung

Registrieren Sie sich jetzt kostenfrei und Sie erhalten vollen Zugriff auf alle exklusiven Beiträge. Mit unserem Newsletter senden wir Ihnen Top-Meldungen aus der Chemie-, Pharma-, Biotech-, Lebensmittel- sowie Batterie- und Halbleiterindustrie. Außerdem erhalten Sie regelmässig Zugriff auf die aktuellen E-paper und pdfs von CITplus und Reinraumtechnik.

Anbieter

VDI-Gesellschaft Verfahrenstechnik und ChemieingenieurwesenVDI-Platz 1

40468 Düsseldorf

Deutschland

Meist gelesen

PlantGPT bei BASF: KI-Assistent beschleunigt Wissenstransfer in Produktionsanlagen

PlantGPT durchsucht bei BASF anlagenspezifische Dokumente und liefert binnen Sekunden Antworten auf Basis von Echtzeitdaten. Der KI-Assistent beschleunigt Fehlersuche und Onboarding und erhöht die Anlagenverfügbarkeit.

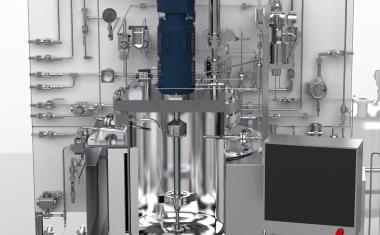

Katalytische Hydrierung in der Pharmaproduktion: Modulare Reaktoranlagen für die Wirkstoffsynthese

Modulare Hydrieranlagen von Ekato ermöglichen sichere und effiziente katalytische Hydrierung in der Pharmaproduktion. Präzise Rührtechnik und durchdachtes Katalysatorhandling optimieren Wirkstoffsynthese.

Neue EU GMP-Leitfäden regulieren KI-Einsatz in der Pharmaindustrie

Die EU GMP-Entwürfe zu Anhang 11, 22 und Kapitel 4 regulieren erstmals KI-Anwendungen in der Pharmaproduktion. Statische Modelle und Human-in-the-loop-Prinzip stehen im Fokus der neuen Anforderungen.

Wasserrecycling in der Textilfärberei: UF-/RO-Membrantechnologie bei Toray Sakai

Toray Sakai nutzt UF-/RO-Technologie zur Wiederverwendung von Färbereiabwasser. Das System senkt Kosten, spart Frischwasser und erfüllt strenge Umweltvorgaben – ein Modell für nachhaltige Textilproduktion.

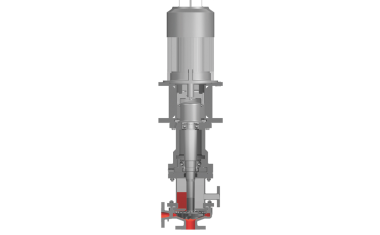

Weniger Verschleiß und höherer Anlagenverfügbarkeit mit selbstregelnden Spezialkreiselpumpen

Selbstregelnde Spezialkreiselpumpen mit hydrodynamischer Abdichtung senken Wartungskosten und erhöhen die Verfügbarkeit industrieller Anlagen – besonders bei anspruchsvollen Fördermedien.