Tieftemperatur-Kältetechnik für die Wasserstoffinfrastruktur

Der Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur erhöht den Bedarf an industrieller Kältetechnik. Bei der Betankung muss H₂ auf –20 bis –40 °C gekühlt werden, bei innovativen Verfahren bis –75 °C. Für H₂-Tankstellen kommen Direktverdampfung oder Zwischenkühlung zum Einsatz. Als Kältemittel dienen natürliche, PFAS-freie Kohlenwasserstoffe wie Propan und Propen. Großkälteanlagen bereiten Wasserstoff an Kavernen-Übergabestationen auf. Zwei Forschungsprojekte untersuchen die gekoppelte Nutzung: Der bei der Elektrolyse entstehende Sauerstoff wird für medizinische Anwendungen getrocknet.

Kühlung von Elektrolyseuren, Kavernen und H₂-Tankstellen mit natürlichen Kältemitteln

Inhalt:

- Kühlung von Elektrolyseuren, Kavernen und H₂-Tankstellen mit natürlichen Kältemitteln

- Je kälter der Wasserstoff, desto schneller kann getankt werden

- Direktverdampfung oder Zwischenkühlung?

- Energieeffiziente Großkälteanlagen für Kavernenspeicher

- Natürliche Kältemittel auch für die Tiefkälteerzeugung

- Forschungsprojekt: Kombinierte Nutzung von Wasserstoff und Sauerstoff

- Sauerstoff-Trocknung durch Kühlung auf -75 °C

- Fazit: Ein anspruchsvoller neuer Markt für Industriekälteanlagen

- Wasserstoff: Der Hochlauf hat begonnen

- Autor

Die Technologie ist lange bekannt und erprobt – nun scheint sie in der Praxis anzukommen: Der Wasserstoffhochlauf in Deutschland hat Fahrt aufgenommen. Auf allen Ebenen der Prozesskette – Erzeugung, Speicherung, Verteilung und Nutzung – werden zunehmend Projekte umgesetzt. In der Mobilität dominieren dabei öffentliche Wasserstofftankstellen sowie „On-site“-Anlagen bei Logistikunternehmen und Verkehrsbetrieben. In der Chemieindustrie entstehen Elektrolyseure zur Gewinnung des Rohstoffs Wasserstoff, und die Stahlerzeuger ersetzen im Zuge der Dekarbonisierung zunehmend den Energieträger Kohle.

Für Hersteller industrieller Kälteanlagen ist diese Entwicklung spannend, da sowohl bei der Entnahme des Wasserstoffs aus Kavernen und der Einspeisung in Pipelines als auch bei der Betankung von Fahrzeugen Wärme entzogen werden muss.

Je kälter der Wasserstoff, desto schneller kann getankt werden

Der Grund: Durch die adiabate Verdichtung beim Speichern können unzulässig hohe Temperaturen entstehen. Dem wirkt man durch Kühlung entgegen – und verkürzt gleichzeitig die Betankungszeit. Je kälter der Wasserstoff ist, desto schneller kann getankt werden.

Die Ursache dafür liegt in der Thermodynamik des Prozesses: Beim Befüllen erwärmt sich der Wasserstoff durch Kompression und Reibung. Beginnt der Tankvorgang bereits mit einer niedrigeren Ausgangstemperatur, lassen sich die in der Norm SAE J2601 festgelegten Temperaturgrenzwerte einhalten, ohne die Durchflussrate drosseln zu müssen. So verkürzt sich die Betankungszeit deutlich.

Direktverdampfung oder Zwischenkühlung?

L&R Kältetechnik hat in den vergangenen Jahren (Tief-)Kälteanlagen für diverse H2-Tankstellenprojekte projektiert und gebaut – sowohl für private als auch öffentliche Anlagen in Deutschland, Frankreich, England und Spanien. Grundsätzlich kommen dabei zwei unterschiedliche Konzepte zur Anwendung.

Bei öffentlichen H2-Tankstellen mit größerem und diskontinuierlichem Bedarf bewährt sich das Prinzip der Direktverdampfung bzw. Durchlaufkühlung. Die Kälteanlage – entsprechend groß dimensioniert – kühlt hierbei den Wasserstoff über einen H2-Wärmetauscher direkt und bedarfsgerecht.

Wenn die Tankstelle dagegen nur zu bestimmten Zeiten oder unregelmäßig genutzt wird, ist es wirtschaftlicher, die Abkühlung über einen „Energiespeicher“ in Form einer tiefkalten Spezialflüssigkeit vorzunehmen. Dieser Speicher wird während der Tankpausen durch die Kältemaschine aufgeladen. Dazu ist ein Zwischenkreislauf erforderlich. Die Technik ist zwar aufwendiger, ermöglicht jedoch den Einsatz einer Kälteanlage mit kleinerer Leistung und senkt dadurch die Investitionskosten.

Die zentralen Parameter der Betankung – Kraftstofftemperatur, Betankungsgeschwindigkeit, Enddruck – sind in der Norm SAE J2601 festgelegt. Sie definiert sogenannte Fueling Protocols, die Temperatur- und Druckverläufe während des Tankvorgangs regeln. Je nach gewählter Temperaturkategorie (-20, -30 oder -40 °C) ergeben sich unterschiedliche maximale Betankungsraten. Diese Standardisierung stellt sicher, dass weltweit einheitliche Sicherheits- und Effizienzanforderungen erfüllt werden.

Als Kältemittel setzt L&R Kältetechnik bei diesen Anwendungen auf natürliche Kohlenwasserstoffe: Propan (R290) in den positiven Temperaturstufen und Propen/ Propylen (R1270) für tiefere Temperaturen bis -40 °C. Beide Medien sind effizient, PFAS-frei und langfristig regulatorisch unbedenklich.

Energieeffiziente Großkälteanlagen für Kavernenspeicher

Aktuell werden viele Wasserstofftankstellen noch mit H2-Flaschen beliefert; die Pipeline-Infrastruktur befindet sich im Aufbau. An deren Anfang stehen Elektrolyseure, die in der Nähe von Kavernenspeichern lokalisiert sind. Von dort wird der Wasserstoff bedarfsweise über Pipelines an die Verbraucher abgegeben. An der Übergabestation von der Kaverne ins Netz – oder in Tankwagen – übernehmen die Kälteanlagen eine andere Aufgabe als bei der Betankung: Sie sind Teil der Aufbereitungstechnik, die den Wasserstoff entfeuchtet, Begleitgase auskondensiert und ihn normengerecht für die Einspeisung bzw. Weiterverarbeitung aufbereitet.

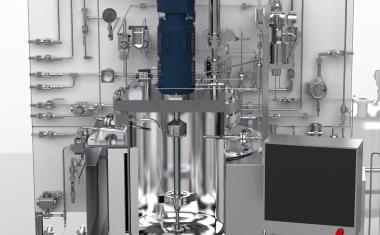

Solche Anlagen für einen Kavernenspeicher im Nordwesten Deutschlands baut L&R Kältetechnik derzeit im Werk Sundern. Je drei Anlagen kühlen das Gas zunächst auf +10 °C, anschließend weiter auf -10 °C. Alle sechs Anlagen verfügen über mehrere Kältekreisläufe, um die Leistung bedarfsorientiert skalieren zu können. Dank drehzahlgeregelter Verdichter lassen sich selbst kleine Kälteleistungen – bis herab zu 10 % der Nennleistung – mit hoher Effizienz bereitstellen.

Natürliche Kältemittel auch für die Tiefkälteerzeugung

Die Anlagen sind mit natürlichen, zukunftssicheren Kältemitteln befüllt. In der ersten Kältestufe kommt Propen (R1270) zum Einsatz, im Tiefkältebereich (2. Stufe) Ethan (R170), mit dem sich bei Temperaturen unter -70 °C besonders effiziente und stabile Kältekreisläufe realisieren lassen. Beide Kältemittel zeichnen sich durch einen extrem niedrigen GWP-Wert (< 5) aus und sind PFAS-frei. Im Hinblick auf die F-Gase-Verordnung sind sie langfristig rechtssicher und regulatorisch unbedenklich einsetzbar. Darüber hinaus profitieren Betreiber neuer Anlagen mit natürlichen Kältemitteln von BAFA-Fördermitteln – ein zusätzlicher Anreiz für den Einsatz klimafreundlicher Technologien. Wie beim Wasserstoff selbst gilt: Der Explosionsschutz muss gewährleistet sein – etwa durch kontinuierliche Lüftung, Gaswarnsysteme und teilweise ex-geschützte Komponenten.

Forschungsprojekt: Kombinierte Nutzung von Wasserstoff und Sauerstoff

Parallel zum Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur werden in Forschungsvorhaben neue Möglichkeiten der wirtschaftlichen Erzeugung und Nutzung des Energieträgers untersucht. Auch hier ist L&R Kältetechnik beteiligt – unter anderem im Projekt „PEMO2dry“ des HySON-Institutes Sonneberg, das die Effizienzsteigerung von Elektrolyseuren durch Sektorenkopplung zum Ziel hat. Der bei der Elektrolyse neben Wasserstoff erzeugte Sauerstoff wird meist nicht genutzt, da er mit Wasserdampf gesättigt ist. Das Projekt PEMO2dry verfolgt das Ziel, diesen Nebenstrom sinnvoll zu verwerten – etwa in Krankenhäusern, wo ein hoher Bedarf an reinem Sauerstoff besteht.

Im vom BMBF geförderten Verbundvorhaben entwickelt HySON gemeinsam mit L&R Kältetechnik eine Demonstrationsanlage zur Sauerstofftrocknung im mittleren Durchsatzbereich von 10 bis 100 Nm³/h. Während der Wasserstoff vor Ort zur Betankung von Rettungsfahrzeugen genutzt wird, soll der aufbereitete Sauerstoff (Reinheitskategorie 5.0) für medizinischen Sauerstoff (“Oxygenium“ [Monographie 417 Ph. Eur.) oder zur Ozonerzeugung (“Oxygenium“ [Monographie 417 Ph. Eur.) oder zur Ozonerzeugung verwendet werden.

Sauerstoff-Trocknung durch Kühlung auf -75 °C

Dieser Zusatznutzen – die gekoppelte Nutzung von Wasserstoff und Sauerstoff – senkt die Wasserstoffgestehungskosten und erhöht die Wirtschaftlichkeit im Wettbewerb mit fossilen Energieträgern. Die von L&R Kältetechnik entwickelte Anlage kühlt den Sauerstoff auf bis zu -70 bis -75 °C ab. Dabei werden Feuchteanteile sowie Spurengase, insbesondere Wasserdampf und Kohelndioxid, ausgefroren und abgeschieden. Der so getrocknete Sauerstoff erfüllt die Anforderungen an medizinische Atemluft der höchsten Reinheitsklasse.

Fazit: Ein anspruchsvoller neuer Markt für Industriekälteanlagen

Der Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur und die zunehmende Nutzung dieses Energieträgers werden sich aller Voraussicht nach als anspruchsvoller und wachstumsstarker Markt für die industrielle Kältetechnik etablieren. Das gilt für Wasserstofflagerung und -betankung ebenso wie für neue Anwendungen, etwa die gekoppelte Erzeugung von Wasserstoff und medizinischem Sauerstoff. Anlagenbauer mit spezifischem Wasserstoff-Know-how können hier entscheidend zur Effizienz und Sicherheit dieser Zukunftstechnologie beitragen – und auch zum Markterfolg der Wasserstoff-Infrastruktur.

Wasserstoff: Der Hochlauf hat begonnen

Nachrichten über aktuelle Großprojekte zeigen, dass in der gesamten Prozesskette der deutschen Wasserstoffwirtschaft kräftig investiert wird. Einige Beispiele: BASF hat in Ludwigshafen einen 54 MW-Elektrolyseur in Betrieb zur Erzeugung von „grü-nem“ Wasserstoff in Betrieb genommen. Im BMW-Werk Leipig wird es künftig eine Pipeline-Direktanbindung für die neun Wasserstofftankstellen geben, die mehr als 200 Flurförderzeuge versorgen. RWE und andere Energieversorger bauen Kavernen zur Lagerung von Wasserstoff, und auch die Arbeiten am Kernnetzwerk der Wasserstoff-Pipelines gehen zügig voran. Bis 2032 soll es rund 9.700 km lang sein. Und, ganz aktuell, Saarstahl hat am 13.10.2025 bekanntgegeben, dass die 1,7 Mrd. EUR-Finanzierung für die wasserstoffbasierte Stahlproduktion des „Power4Steel“-Projekts gesichert ist.

Nach langem Stillstand scheint somit der Weg in die Wasserstoffwirtschaft begonnen zu haben – zumal sich viele Forschungsprojekte mit der effizenteren Erzeugung und Nutzung von Wasserstoff befassen. Ein Beispiel ist das im Beitrag kurz vorgestellte „PEMO2dry“-Projekt.

Autor

André Rüßmann, Geschäftsführer (CTO), L&R Kältetechnik