Additive Fertigung gilt als vielversprechende Technologie für die chemische Verfahrenstechnik. Trotz fragmentierter Anwendung und technischer Hürden zeigen Beispiele wie X3D-Katalysatoren oder optimierte Wärmetauscher, dass AM wirtschaftlich relevante Lösungen bietet. Experten wie Dr. Kathrin Rübberdt, Dechema, und Dr. Özlem Weiss, Expertants, sehen enormes Potenzial für Effizienzsteigerung, Defossilisierung und modulare Produktionskonzepte – ein Wendepunkt mit weitreichenden Chancen.

Das Interview führte Dr. Etwina Gandert, Chefredakteurin CITplus.

Anwendungen, Herausforderungen und Perspektiven für den 3D-Druck in der Chemieindustrie

CITplus: In einem White Paper beschreiben Sie additive Fertigung als „stille Revolution“ statt einer flächendeckenden Umwälzung. Wie würden Sie den aktuellen Reifegrad der additiven Fertigung in der chemischen Industrie einschätzen?

Dr. Kathrin Rübberdt: Wir sehen die Technologie an einem interessanten Wendepunkt. Vor zehn Jahren wurde additive Fertigung als „nächste industrielle Revolution“ angekündigt; dabei wurden teilweise falsche Erwartungen geweckt. Heute ist der Ansatz deutlich realistischer. Die Technologie ist in speziellen Anwendungsfeldern ausgereift und fest etabliert, aber nicht so flächendeckend im Einsatz, wie damals vorhergesagt. Gerade in der Katalysatorentwicklung oder bei komplexen Reaktorgeometrien stellen wir einen hohen Reifegrad fest, während andere Bereiche noch am Anfang stehen.

Sie erwähnen, dass die AM-Landschaft in der Verfahrenstechnik eher „fragmentiert“ als „technologisch geschlossen“ wirkt. Was sind die Gründe für diese Fragmentierung?

Dr. Özlem Weiss: Diese Fragmentierung hat mehrere Ursachen. Erstens ist die Anwendungsvielfalt enorm groß – vom Laborzubehör bis zu industriellen Katalysatoren oder Wärmetauschern. Diese unterschiedlichen Anwendungen erfordern verschiedene Materialien, Drucktechnologien und Expertise. Zweitens wird viel Kompetenz nur innerhalb der Unternehmen in spezialisierten Abteilungen aufgebaut und bleibt damit auf dem Markt weitgehend unsichtbar. Große Konzerne wie BASF oder Evonik haben eigene AM-Einheiten, die sehr gezielt an spezifischen Anwendungen arbeiten. Der Austausch zwischen diesen Inseln der Expertise ist noch begrenzt. Drittens fehlt es an standardisierten Workflows, die einen breiteren Einsatz erleichtern würden.

Im Laborbereich hat sich AM bereits als „unverzichtbares Standard-Werkzeug“ etabliert. Welche Anwendungen haben sich hier als besonders wertvoll erwiesen?

Dr. K. Rübberdt: Im Labor sind es vor allem die maßgefertigten Einzellösungen, die AM unersetzlich machen. Denken Sie an spezielle Minireaktoren, die für einen bestimmten Versuchsaufbau optimiert sind, individuell angepasste Rührwerke oder sogar kleine Zentrifugen. Besonders wertvoll sind auch Adapter und Komponenten für Analysegeräte, die kommerziell nicht erhältlich sind oder nur als teure Sonderanfertigungen. Der 3D-Druck ermöglicht es Forschern, sehr schnell und kosteneffizient eigene Lösungen zu entwickeln, wenn Standard-Equipment nicht passt.

Welche konkreten Beispiele können Sie für additiv gefertigte Komponenten nennen, die in der industriellen Verfahrenstechnik bereits erfolgreich im Einsatz sind?

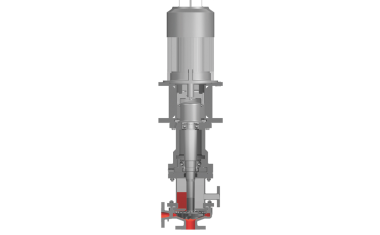

Dr. Ö. Weiss: Ein hervorragendes Beispiel sind statische Mischer, die in vielen verfahrenstechnischen Prozessen eingesetzt werden. Durch AM können sie mit komplexen internen Strukturen gefertigt werden, die mit konventionellen Methoden kaum herstellbar wären. Auch Wärmetauscher mit optimierten Geometrien für verbesserten Wärmeübergang sind ein Paradebeispiel. KSB, ein Pumpenhersteller, fertigt bereits über den eigenen Bedarf hinausgehend eine Vielzahl an kundenspezifischen Komponenten und Ersatzteilen mittels 3D-Druck. Besonders spannend ist auch die X3D-Technologie von BASF zur Herstellung von Katalysatoren mit deutlich größerer aktiver Oberfläche, die ab 2026 im industriellen Maßstab produziert werden sollen. Diese Beispiele zeigen, dass AM bereits heute wirtschaftlich relevante Anwendungen in der industriellen Verfahrenstechnik hat.

Sie beschreiben Flow Chemistry als einen Bereich, in dem AM nicht nur inkrementell wirkt, sondern überhaupt erst Innovationen ermöglicht. Können Sie diese revolutionären Möglichkeiten näher erläutern?

Dr. K. Rübberdt: Die Flow Chemistry ist tatsächlich ein Paradebeispiel für den transformativen Einfluss von AM. Hier werden diskontinuierliche Batch-Prozesse durch kontinuierliche Prozesse ersetzt, was zwei entscheidende Vorteile bietet: Erstens können wir mit viel kleineren Volumina arbeiten bei ähnlicher Produktionsmenge, und zweitens lassen sich Parameter wie der Wärmeaustausch deutlich effizienter gestalten.

Die Herausforderung liegt in den komplexen Reaktorstrukturen im Bereich der Milli- und Mikrofluidik, die mit konventionellen Fertigungsmethoden kaum oder nur sehr teuer herzustellen sind. AM ermöglicht es, diese komplizierten inneren Strukturen präzise zu fertigen – mit Kanälen und Mischzonen, die gezielt für bestimmte Reaktionen optimiert sind. Wir können sogar Reaktorgeometrien herstellen, die an biologische Strukturen erinnern – mit organisch anmutenden, verzweigten Kanälen, die eine optimale Durchmischung der Reaktanden garantieren.

Diese Strukturen wären mit konventionellen Methoden schlicht nicht herstellbar. AM öffnet hier die Tür zu völlig neuen Reaktorkonzepten, die chemische Prozesse grundlegend effizienter und nachhaltiger gestalten können.

Die BASF plant ab 2026 mit X3D-Technologie hergestellte Katalysatoren im industriellen Maßstab zu produzieren. Welche Vorteile bietet dieser Ansatz gegenüber konventionellen Katalysatoren?

Dr. Ö. Weiss: Die X3D-Technologie von BASF ist ein hervorragendes Beispiel für disruptives Innovationspotenzial. Konventionelle Katalysatorträger werden typischerweise durch Sinterprozesse hergestellt, deren innere Struktur begrenzt kontrollierbar ist. Die Herstellung der X3D-Katalysatoren basiert auf 3D-Druck und erlaubt so optimierte Trägerstrukturen, die mechanisch sehr stabil sind und durch ihre offene Struktur den Druckabfall in Reaktoren verringern. Es entstehen deutlich größere aktive Oberflächen für die katalytischen Reaktionen, während der Katalysator kompakter und leichter wird. Besonders wegweisend ist zudem, dass nicht nur der Träger, sondern auch das katalytisch aktive Material selbst direkt im 3D-Druck verarbeitet werden kann. Die Vorteile sind beeindruckend: Erstens ein geringerer Energieaufwand durch optimierte Kanalstrukturen, zweitens höhere Umsatzraten durch die vergrößerte aktive Oberfläche und drittens eine präzise Kontrolle über die Porengrößen und -strukturen, was für viele katalytische Prozesse entscheidend ist. Die X3D-Katalysatoren sind laut BASF seit 2019 industriell im Einsatz und ein Ausbau der Produktionskapazitäten ist geplant, was zeigt, dass sich diese Anwendung etabliert hat und der Schritt in den Markt erfolgreich vollzogen wurde. Die geplante Umsetzung im industriellen Maßstab ab 2026 verdeutlicht das enorme Potenzial dieser Technologie.

Welche technischen Hürden müssen noch überwunden werden, damit AM in der Verfahrenstechnik breiter eingesetzt werden kann?

Dr. K. Rübberdt: Eine wichtige Hürde ist die Oberflächenqualität. Zwar sind wir heute weit von den groben Strukturen der Anfangszeit entfernt, dennoch benötigen die Oberflächen häufig noch eine finale Bearbeitung. Bei komplexen Innengeometrien, die von außen nicht zugänglich sind, stellt das eine besondere Herausforderung dar.

Auch bei den Materialien gibt es noch Entwicklungsbedarf, besonders wenn es um chemische Beständigkeit, Temperaturstabilität und mechanische Belastbarkeit geht – alles Eigenschaften, die in der Verfahrenstechnik kritisch sind. Die Prozesswiederholbarkeit ist ein weiteres Thema: Um additive Fertigung in der Serienproduktion einzusetzen, muss sichergestellt sein, dass bei jedem Druck exakt die gleichen Eigenschaften erzielt werden. Andererseits sehen wir heute schon Komponenten, die bei sehr hohen Drücken eingesetzt werden können – das galt vor zehn Jahren als Utopie. Da ist also noch viel Potenzial.

Zertifizierung ist ein Hindernis für den Einsatz in sicherheitsrelevanten Bereichen. Welche Fortschritte wurden hier bereits erzielt und wo bestehen noch Lücken?

Dr. Ö. Weiss: Damit die additive Fertigung den Schritt aus dem Prototypenbau in die industrielle Endfertigung machen konnte, war zunächst der Aufbau eines soliden Normenfundaments notwendig. In den vergangenen 20 Jahren sind auf internationaler Ebene fast 50 ISO-Normen veröffentlicht worden, weitere rund 20 befinden sich in Bearbeitung. Diese Standards decken nahezu alle Schritte der Prozesskette ab – von der Terminologie und Designprozess über Material-Feedstocks und Qualifizierungsprozesse bis hin zur Qualitätskontrolle. Parallel dazu haben frühe Anwenderbranchen wie die Luftfahrt und die Medizintechnik ihre bestehenden Produkt- und Prüfnormen um AM-spezifische Anforderungen erweitert.

Auf dieser Grundlage ist es heute möglich, additiv gefertigte Bauteile standardisiert herzustellen und sie damit auch in sicherheitskritischen Bereichen einzusetzen. So haben erste AM-Komponenten bereits erfolgreich die Prüfungen im Rahmen der EU-Druckgeräterichtlinie (PED 2014/68/EU) bestanden und sind zugelassen worden. Das zeigt, dass additive Verfahren inzwischen regulatorisch anschlussfähig sind.

Lücken bestehen vor allem bei ganz neuen Werkstoffen und Verbundmaterialien – eigentlich eine der großen Stärken der additiven Fertigung. Hier stoßen wir aber an Grenzen, weil bestehende Prüfmethoden und Produktnormen auf diese neuartigen Materialsysteme nicht ausgelegt sind. Das führt dazu, dass Zulassungen deutlich aufwändiger werden.

Bei Zertifizierungen selbst sehe ich die Herausforderung weniger in der Technik als in den zusätzlichen Kosten für losgelöste eigene AM-Lösungen, wenn sie nicht gesetzlich erforderlich sind. Das behindert eher Markteintritte und Akzeptanz. Wichtig wäre aus meiner Sicht, dass Regulatoren und Standardisierungsgremien stärker auf die klassischen Industrien zugehen und sich in bestehende Normungs- und Prüfprozesse einbetten. Das würde das Innovationstempo spürbar erhöhen. Ich bin dennoch sehr optimistisch: Medical und Luftfahrt haben eindrucksvoll gezeigt, dass additive Fertigung in sicherheitskritischen Anwendungen etabliert werden kann. Ich bin überzeugt, dass auch die Prozessindustrie mit steigender Zahl von Anwendungen nachziehen wird.

Wie könnte ein idealer Workflow in der Zukunft zur Integration additiver Fertigung aussehen?

Dr. K. Rübberdt: Ein idealer Workflow beginnt nicht mit einem fertigen Bauteilentwurf, der nachträglich für additive Fertigung angepasst wird, sondern mit einer völlig neuen Herangehensweise an das Design. Künftig sollten Entwickler von Anfang an in den Möglichkeitsräumen des AM denken und konstruieren.

Konkret könnte ein solcher Workflow so aussehen: Zunächst erfolgt eine digitale Anforderungsanalyse, in der die funktionalen Ziele definiert werden – etwa ein optimaler Wärmeübergang oder ideale Strömungseigenschaften. Statt dann konventionell zu konstruieren, würden generative Designalgorithmen eingesetzt, die auf Basis dieser Anforderungen optimale Strukturen vorschlagen, die speziell auf AM ausgerichtet sind.

Diese Entwürfe durchlaufen anschließend digitale Simulationen – Strömungssimulationen, Festigkeitsanalysen oder thermische Simulationen – deren Ergebnisse direkt in Optimierungsschleifen zurückfließen. Im Idealfall könnte man sogar experimentelle Daten aus 3D-gedruckten Prototypen in Echtzeit in die Simulation einspeisen.

Die resultierenden Designs würden häufig organisch anmutende, bioinspirierte Strukturen sein, die konventionell kaum herstellbar wären, aber ideal für den 3D-Druck geeignet sind. Die gesamte Prozesskette wäre dabei digital durchgängig – vom ersten Entwurf bis zur finalen Produktion, mit lückenloser Dokumentation für die spätere Zertifizierung.

Wie kann AM konkret zur Defossilisierung der chemischen Industrie beitragen?

Dr. Ö. Weiss: AM bietet mehrere Ansatzpunkte für die Defossilisierung. Erstens kann es durch optimierte Designs zu energieeffizienteren Komponenten führen. Nehmen wir Wärmetauscher: Mit AM können wir Strukturen herstellen, die den Wärmeübergang massiv verbessern und damit den Energiebedarf reduzieren.

Zweitens ermöglicht AM die Entwicklung und schnelle Pilotierung von Power-to-X-Anlagen, die für die Energiewende entscheidend sind. Die Elektrolyse und anschließende Synthese von grünem Wasserstoff oder synthetischen Kraftstoffen erfordert hocheffiziente Reaktoren, die oft geometrisch komplex sind – ein ideales Einsatzfeld für AM.

Drittens unterstützt AM dezentrale und modulare Produktionskonzepte. Statt große Mengen an Produkten und Materialien um die Welt zu transportieren, können kleinere, modulare Anlagen näher am Verbraucher errichtet werden. Die Komponenten für diese dezentralen Anlagen könnten ebenfalls lokal mittels AM hergestellt werden, was den Transportaufwand und damit CO2-Emissionen reduziert.

Nicht zuletzt trägt AM zu effizienteren chemischen Prozessen bei, die weniger Energie benötigen und einen höheren Umsatz ermöglichen. All diese Faktoren zusammen können einen signifikanten Beitrag zur Defossilisierung der chemischen Industrie leisten.

Welche Lektionen könnte die chemische Industrie aus dem Einsatz von AM in anderen Branchen wie der Luft- und Raumfahrt oder der Medizintechnik ziehen?

Dr. K. Rübberdt: Die Luft- und Raumfahrtindustrie hat früh auf AM gesetzt und konsequent Leichtbau-Optimierungen vorangetrieben. Hier könnte die chemische Industrie lernen, wie man systematisch Topologieoptimierung in den Designprozess integriert, um Material einzusparen und gleichzeitig funktionale Eigenschaften zu verbessern.

Von der Medizintechnik können wir lernen, wie personalisierte, hochspezialisierte Lösungen effizient umgesetzt werden. Die Möglichkeit, Implantate oder Prothesen individuell anzupassen, entspricht in der Verfahrenstechnik dem Bedarf an kundenspezifischen Reaktoren oder Komponenten für Spezialanwendungen.

Besonders wertvoll sind auch die Erfahrungen dieser Branchen mit Zertifizierungsprozessen. Sowohl in der Luftfahrt als auch in der Medizintechnik wurden regulatorische Hürden früh angegangen und praktikable Lösungen entwickelt. Die chemische Industrie kann von diesen etablierten Prozessen profitieren, anstatt das Rad neu zu erfinden.

Nicht zuletzt ist die Materialforschung in diesen Branchen weit fortgeschritten – von biokompatiblen Materialien in der Medizintechnik bis zu hochtemperaturfesten Legierungen in der Luftfahrt. Dieses Wissen lässt sich durchaus auf die speziellen Anforderungen der Prozessindustrie übertragen, etwa bei chemischer Beständigkeit oder Temperaturstabilität.

Sie plädieren für einen „intensiveren Austausch zwischen Akteuren der Verfahrenstechnik und angrenzenden Branchen“.

Welche Kooperationsformen wären hier besonders vielversprechend?

Dr. Ö. Weiss: Wir sehen großes Potenzial in branchenübergreifenden Forschungskooperationen zwischen Chemieunternehmen, Anlagenbauern und Technologieanbietern. Gemeinsame Forschungsprojekte mit klarem Anwendungsbezug, aber auch offenem Austausch über Grundlagenthemen, könnten die fragmentierte Landschaft zusammenführen.

Besonders vielversprechend sind auch offene Innovationsplattformen, auf denen Unternehmen spezifische Herausforderungen präsentieren können, für die dann branchenübergreifend Lösungen entwickelt werden. Die Rapid.tech 3D-Messe ist ein gutes Beispiel für eine Plattform, die solche Verbindungen ermöglicht.

Auch Technologietransfer-Netzwerke, die gezielt AM-Knowhow aus fortgeschrittenen Branchen in die chemische Industrie bringen, wären sehr wertvoll. Hier könnten Organisationen wie die Dechema eine koordinierende Rolle übernehmen.

Nicht zuletzt sollten wir gemeinsame Standardisierungsinitiativen fördern. Die AM-Technologie muss in Standards für Materialeigenschaften und Prüfverfahren stärker berücksichtigt werden. Solche Standards entstehen am besten im gemeinsamen Dialog aller beteiligten Branchen – von Materialherstellern über Anlagenbauer bis zu den Endanwendern in der chemischen Industrie.

CITplus Tipp

Exzellenzpreis der Rapid.tech 3D 2026

Mit dem neuen Exzellenzpreis der Rapid.tech 3D würdigt die Fachveranstaltung für additive Fertigung erstmals herausragende Projekte und Produkte, die zeigen, wie AF Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und Design nachhaltig verändern können. Die Verleihung findet am 6. Mai 2026 im Rahmen der festlichen Abendgala in Erfurt statt. Schirmherr des Preises ist der Thüringer Ministerpräsident Prof. Dr. Mario Voigt.

Ins Rennen um den Exzellenzpreis kann man in drei Kategorien gehen, die die Bandbreite additiver Innovation abbilden:

- Improve.Performance. – Projekte, die Bauteile leichter, stärker oder funktional effizienter machen.

- Reduce.Costs. – Lösungen, die Prozesse wirtschaftlicher gestalten und Ressourcen schonen.

- Rethink.Design. – AF-gerechte Konstruktionsansätze, die Produkte neu denken und Funktionen integrieren.

Die Fachjury setzt sich aus Fachbeiräten der Rapid.tech 3D zusammen und nominiert bis zu neun Projekte; ab dem 15. Februar 2026 läuft das Community Voting online.

Welche wirtschaftlichen Faktoren werden die Verbreitung von AM in der chemischen Industrie in den kommenden Jahren am stärksten beeinflussen?

Dr. K. Rübberdt: Mehrere wirtschaftliche Faktoren werden entscheidend sein. An erster Stelle stehen die Materialkosten, die für AM immer noch deutlich höher sind als bei konventionellen Verfahren. Mit zunehmendem Einsatz der Technologie erwarten wir hier jedoch Skaleneffekte und sinkende Preise.

Zweitens wird die Entwicklung der Anlagenkosten eine wichtige Rolle spielen. Die Investitionskosten für industrielle 3D-Drucker sind aktuell noch hoch, aber wir sehen bereits eine Tendenz zu kostengünstigeren Systemen bei gleichzeitig steigender Leistungsfähigkeit.

Ein dritter entscheidender Faktor ist die Gesamtbetriebskostenrechnung. Hier muss die Industrie lernen, nicht nur die direkten Herstellungskosten zu betrachten, sondern auch indirekte Vorteile wie höhere Prozesseffizienz, reduzierten Energieverbrauch oder längere Lebensdauer der Komponenten.

Nicht zuletzt werden regulatorische Faktoren und Nachhaltigkeitsanforderungen den Einsatz von AM beeinflussen. Mit steigenden CO2-Preisen und strengeren Effizienzanforderungen gewinnen AM-Lösungen an Wirtschaftlichkeit, wenn sie zu nachhaltigeren Prozessen beitragen.

Wie schätzen Sie das Potenzial von AM im Kontext modularer Produktionskonzepte ein, und welche Veränderungen könnte dies für die Lieferketten bedeuten?

Dr. Ö. Weiss: Das Potenzial von AM für modulare Produktionskonzepte ist enorm. Die Idee modularer Anlagen, die Evonik und andere verfolgen, passt perfekt zu den Stärken des 3D-Drucks: individuelle, komplexe Komponenten in kleineren Stückzahlen herzustellen, die genau auf den jeweiligen Prozess zugeschnitten sind.

Additive Fertigung kann hier die Schnittstellen zwischen Modulen optimieren und sicherstellen, dass das „Plug and Play“-Prinzip in der chemischen Produktion Realität wird. Statt große, monolithische Anlagen zu bauen, können wir flexiblere, rekonfigurierbare Systeme entwickeln, bei denen einzelne Module je nach Bedarf kombiniert werden.

Für die Lieferketten bedeutet dies eine grundlegende Veränderung. Statt standardisierte Komponenten global zu transportieren, könnten wir zu einem dezentraleren Modell übergehen: Digitale Designs werden global geteilt, aber physische Komponenten lokal hergestellt. Dies reduziert nicht nur Transportwege und CO2-Emissionen, sondern macht die Lieferketten auch widerstandsfähiger gegen Störungen, wie wir sie während der Pandemie erlebt haben.

Langfristig könnte dies zu einer viel flexibleren Chemieindustrie führen, die schneller auf Marktveränderungen reagieren kann und kleinere, aber hochspezialisierte Produktionsstandorte betreibt – ein Paradigmenwechsel von der Massenproduktion hin zu „Mass Customization“.

Wenn Sie fünf Jahre in die Zukunft blicken: Welche AM-Anwendungen in der chemischen Industrie werden dann zum Standard gehören?

Dr. K. Rübberdt: In fünf Jahren werden meiner Einschätzung nach AM-produzierte statische Mischer, Wärmetauscher und spezielle Reaktorinnenteile zum Standard gehören – überall dort, wo komplexe Geometrien einen klaren Mehrwert bieten. Die additive Fertigung von Ersatzteilen wird sich ebenfalls als Standard etablieren, besonders für ältere Anlagen, bei denen die Originalteile nicht mehr verfügbar sind.

Ein weiterer Bereich, der sich durchsetzen wird, sind maßgeschneiderte Katalysatorträger mit optimierten geometrischen Strukturen. Auch bei Mikroreaktoren für die Flow Chemistry wird AM zum Standard werden, da die Vorteile in Bezug auf Effizienz und Flexibilität hier besonders deutlich sind.

Dr. Ö. Weiss: Ich erwarte zudem, dass sich AM-Komponenten in modularen Produktionskonzepten als Standard etablieren werden. Die Schnittstellen zwischen den Modulen, die anwendungsspezifischen Verbindungselemente und interne Strukturen werden zunehmend auch additiv gefertigt sein.

Nicht zuletzt werden wir einen Durchbruch bei multifunktionalen Bauteilen sehen – Komponenten, die mehrere Funktionen in einem Element vereinen, etwa eine Reaktorkammer mit integrierten Sensoren und Kühlkanälen. Solche integrierten Ansätze, die die Komplexität reduzieren und gleichzeitig die Funktionalität erhöhen, werden in fünf Jahren keine Exoten mehr sein, sondern zum Standard-Repertoire in der chemischen Verfahrenstechnik gehören.

Das Interview führte Dr. Etwina Gandert, Chefredakteurin CITplus.

Dieser Beitrag ist in CITplus 12/2025 erschienen

Lesen Sie mehr! Aktuelle Nachrichten, meinungsbildende Interviews, detaillierte Marktberichte und fundierte Fachartikel geben CITplus-Lesern den entscheidenden Informationsvorsprung!

Zur Ausgabe