Neue EU-Maschinenverordnung – Erfahrungsaustausch der VDI-GVC Betriebsingenieure

Der Erfahrungsaustausch der Betriebsingenieure (Regionalgruppe Rhein-Ruhr) des VDI-GVC am 25. April 2025 stand ganz im Zeichen der neuen EU-Maschinenverordnung (EU) 2023/1230, die ab dem 20. Januar 2027 die bisherige Maschinenrichtlinie 2006/42/EG ablösen wird. In drei aufschlussreichen Vorträgen von Max Teller-Weyers, TÜV Industry Service, Christoph Kirchner, Covestro Deutschland, und Christian Aumann, IBF-solutions, wurden die weitreichenden Änderungen und deren Auswirkungen auf Hersteller und Betreiber von Maschinen beleuchtet. Besonders die Integration von künstlicher Intelligenz, Cybersicherheit und die Digitalisierung von Dokumentationen standen im Fokus der Diskussionen.

Autor: Christian Poppe, Technical Asset Management Uerdingen, Covestro Deutschland, Vorsitzender des VDI-GVC Fachbereichs Betrieb verfahrens- technischer Anlagen

Die Transformation der Maschinensicherheit im Zeitalter von KI und Digitalisierung

Die Umwandlung der Maschinenrichtlinie in eine Verordnung markiert einen bedeutenden rechtlichen Paradigmenwechsel. Anders als die bisherige Richtlinie, die erst durch nationale Gesetzgebung umgesetzt werden musste, gilt die neue Verordnung unmittelbar in allen EU-Mitgliedstaaten. Dies schafft ein einheitliches Regelwerk ohne nationale Interpretationsspielräume und sorgt für mehr Rechtssicherheit und Transparenz im europäischen Binnenmarkt.

Der Weg zur neuen Maschinenverordnung war lang: Nach der Veröffentlichung eines ersten Entwurfs im April 2021 folgten intensive Positionierungen der Branchenverbände und Trilog-Verhandlungen zwischen EU-Parlament, Rat und Kommission. Nach der politischen Einigung im Dezember 2022 und der Genehmigung durch EU-Parlament und Rat im Frühjahr 2023 wurde die Verordnung schließlich am 29. Juni 2023 im Europäischen Amtsblatt veröffentlicht und trat am 19. Juli 2023 in Kraft. Die Übergangsfrist endet am 20. Januar 2027, ab diesem Zeitpunkt müssen alle neu in Verkehr gebrachten Maschinen den Anforderungen der Verordnung entsprechen.

Inhalt:

- Die Transformation der Maschinensicherheit im Zeitalter von KI und Digitalisierung

- Künstliche Intelligenz in Maschinen

- Cybersicherheit: Schutz vor böswilligen Dritten

- Autonome und ferngesteuerte Maschinen

- Papierdokumente werden digital

- Mehr Rechtssicherheit für Betreiber

- Neue Rollen und Verantwortlichkeiten

- Maschinensicherheit in der Praxis

- Wichtige Aspekte bei der Beschaffung von Maschinen

- VDI-GVC Betriebsingenieure Rhein-Ruhr

- Stichtagsregelungen und Übergangsfristen

- Betriebsanleitung und technische Dokumentation

- Gefährdungsbeurteilung und Erstprüfung

- Änderungen und „wesentliche Veränderungen“

- Software zur effizienten CE-Kennzeichnung

- Herausforderungen und Chancen der neuen Maschinenverordnung

- Christian Poppe

Weiterlesen mit kostenfreier Registrierung

Registrieren Sie sich jetzt kostenfrei und Sie erhalten vollen Zugriff auf alle exklusiven Beiträge. Mit unserem Newsletter senden wir Ihnen Top-Meldungen aus der Chemie-, Pharma-, Biotech-, Lebensmittel- sowie Batterie- und Halbleiterindustrie. Außerdem erhalten Sie regelmässig Zugriff auf die aktuellen E-paper und pdfs von CITplus und Reinraumtechnik.

Anbieter

VDI-Gesellschaft Verfahrenstechnik und ChemieingenieurwesenVDI-Platz 1

40468 Düsseldorf

Deutschland

Meist gelesen

PlantGPT bei BASF: KI-Assistent beschleunigt Wissenstransfer in Produktionsanlagen

PlantGPT durchsucht bei BASF anlagenspezifische Dokumente und liefert binnen Sekunden Antworten auf Basis von Echtzeitdaten. Der KI-Assistent beschleunigt Fehlersuche und Onboarding und erhöht die Anlagenverfügbarkeit.

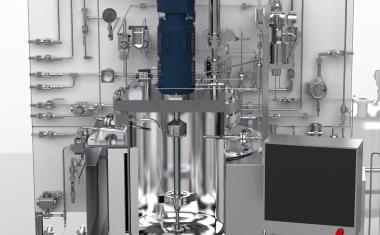

Katalytische Hydrierung in der Pharmaproduktion: Modulare Reaktoranlagen für die Wirkstoffsynthese

Modulare Hydrieranlagen von Ekato ermöglichen sichere und effiziente katalytische Hydrierung in der Pharmaproduktion. Präzise Rührtechnik und durchdachtes Katalysatorhandling optimieren Wirkstoffsynthese.

DIN 21057 Überarbeitung: Modularer Anlagenbau durch einheitliche Rohrklassen-Standards

DIN 21057 Update 2025: Neue Rohrklassen-Standards für chemischen Anlagenbau. Modulare Digitalisierung, harmonisierte EU-Normen und optimierte Anlagensicherheit für Industrie 4.0.

Präzise Schüttgut-Dosierung: Vibrationstechnik für empfindliche Materialien

Die DosyPack-Dosierstation dosiert empfindliche Schüttgüter präzise und schonend. Vibrationstechnik ermöglicht exakte Förderung von feinen Pulvern bis grobkörnigen Materialien in hygienischen Umgebungen.

Neue EU GMP-Leitfäden regulieren KI-Einsatz in der Pharmaindustrie

Die EU GMP-Entwürfe zu Anhang 11, 22 und Kapitel 4 regulieren erstmals KI-Anwendungen in der Pharmaproduktion. Statische Modelle und Human-in-the-loop-Prinzip stehen im Fokus der neuen Anforderungen.