Reinraumplaner kommen herum. Sie haben Einblick in viele Branchen. Von Satellitenmanufaktur bis Mikrochipfabrik, von Apotheke bis Krankenhaus, vom Brotofen bis ins Labor – die Bandbreite der Einsatzgebiete von Reinraumtechnik hat mit den Jahrzehnten stark zugenommen. Bei den Bauformen und Gebäudeausstattungen herrscht eine ebenso große Vielfalt wie bei den Verhaltensvorschriften und Kleidungsregeln. All dies folgt aus dem beabsichtigten Anwendungsbereich, der mal allumfassende äußerste Strenge,

mal nur punktuelle Hygiene verlangt.

Autor: Dr. Gernod Dittel, DITTEL Engineering GmbH

Was man beim Blick in diese Reinräume zu sehen bekommt, unterscheidet sich entsprechend stark voneinander. Das erkennt man gut an der Kleidung der Menschen, die dort arbeiten. Die einen sehen aus wie Raumfahrer, sind komplett verhüllt, tragen Schutzbrillen und atmen durch Masken. Chirurgen operieren nicht ohne Maske und aseptische Handschuhe – ein steriler Anblick, der es selten in Krankenhaus-Seifenopern schafft. Andere Reinraumbeschäftigte tragen zum Overall ein Bart-Netz und antistatische Schuhe, aber keine Handschuhe und Atemmasken. Wiederum andere lassen sich in einem Reinraum geringerer Klasse in Straßenkleidung blicken. Sie marschieren durch die Schleuse, so als ob gar nichts wäre.

Letzteres ist zwar oft ein Zeichen mangelnder Einweisung oder Disziplin. Wir sahen einen Bauarbeiter mit Schubkarre in einer Satellitenmontagehalle, der hatte sein Haarnetz über den Helm gestülpt statt über seine Matte. Das seine Pro-forma-Haube nichts bringt, sondern die Produktion gefährdet, war ihm entweder nicht bewusst oder egal. Es gibt zwar Reinraum-Arbeitsplätze, wo tatsächlich nur minimale Kleidungsvorgaben gemacht werden – z. B. eine OP-Maske und Handschuhe für solche, die Käse oder Wurst verpacken, oder ein Haarnetz für jene, die an einer Maschine Plastikfolien herstellen. Das ähnelt der Funktion einer guten alten Kochmütze. Was jemand trägt, hängt von dem Zweck ab, dem der jeweilige Reinraum dienen soll. Das Produkt bestimmt die Strenge der Kleiderordnung und den nötigen Reinheitsgrad. Dass dieser in der Praxis immer erreicht wird, kann leider nicht behauptet werden. Mit Beispielen für Nachlässigkeit und Ignoranz ließe sich eine Bibliothek der Reinraumliteratur anlegen.

Was tun diese mehr oder weniger aufwendig gekleideten Reinraumbeschäftigten, wenn sie ihrem Tagwerk nachgehen? 40 Jahre Berufserfahrung als spezialisierter Planer und Zertifizierer von Reinräumen bieten dem Autor die Gelegenheit für einen Über-, Rück- und Ausblick: Wie hat sich die Querschnittstechnologie entwickelt und wie wird es weitergehen? Damit eine Entwicklung deutlich wird, lohnt sich der Blick von den 1980er-Jahren bis heute und noch etwas darüber hinaus. Auch wenn viele den Fortschritt nicht bemerkt haben oder ihn nicht der Reinraumtechnik zuschreiben würden, so ist er doch eingetreten. Ohne die Reinraumzunft und ihre Innovationen wären die Erfolgsgeschichten aus den folgenden Einsatzgebieten undenkbar.

Inhalt:

- Techno-Paläste der Reinheit, errichtet zur Zucht von Mikrochips

- Bitte atmen Sie nicht in einer Batteriefabrik für E-Autos

- Götter in Weiß gibt es nur dank Technik und Hygiene

- Künstliche Befruchtung ist inzwischen so erfolgsträchtig wie die natürliche Zeugung

- Schimmliges Brot verhindert man nicht mehr mit Konservierungsstoffen

- Die Erde bewegt sich im größten Reinraum von allen

- Dr. Gernod Dittel

Techno-Paläste der Reinheit, errichtet zur Zucht von Mikrochips

Der Mensch ist im Umfeld von empfindlichen Mikrostrukturen ein Problem – umso mehr, je kleiner und feiner diese werden. Als stete Quelle von Verschmutzungen emittieren Arbeitskräfte Partikel, die Schaden anrichten. Atem, Schuppen, Hygiene, Verhalten – alles gefährdet Prozesse, die steril und partikelfrei bleiben sollen. Kaum etwas beschreibt die Mission der Reinraumtechniker besser, als das Streben, die Beschäftigten davon abzuhalten, mit ihren Emissionen Produktionsprozesse zu gefährden. Und wie erbarmungslos Reinraumtechniker diesen Gedanken zu Ende denken, zeigt sich nirgends stärker als in der Mikroelektronik.

Elektronische Bauteile wurden vor 40 Jahren noch von fleißigen Händen hergestellt, oft in den Fabriken Asiens. Viele Leute saßen an Werkbänken, Absaugvorrichtungen über sich, und löteten vor sich hin. Im Lauf der Zeit saßen immer weniger da, weil Arbeitsschritte automatisiert wurden. Die Investition in Maschinen lohnte sich, weil die menschengemachten Emissionen und damit die Ausschussraten sanken. Wird heute eine Mikrochipfabrik errichtet, ist diese menschenleer. Der Chip entsteht eingehaust im Vakuum und wird von Fertigungsschritt zu Fertigungsschritt in Vakuumboxen transportiert, über Shuttles an der Decke. Geburtshelfer der Hochleistungschips sind somit Reinräume im Reinraum. Wenn Menschen mal eingreifen und die Halle betreten, dann sind auch sie maximal eingehaust. Die Atemmaske lässt keinen Hauch aufs Produkt zu. Denn einmal auf die Chipstruktur geatmet, wäre diese wertlos. Eine Reinigung bringt nichts, da auch sie die Struktur schädigen würde. Nur Vorbeugung hilft. Reinigungskräften dies klarzumachen, ist ein Unterfangen für sich. Nicht immer ist es erfolgreich.

Bitte atmen Sie nicht in einer Batteriefabrik für E-Autos

Ein Autokennzeichen mit einem „E“ am Ende ist heute nichts Besonderes mehr. Möglich wird die E-Mobilität durch große integrierte Batterien, die die Energie für den Antrieb liefern. Deren Herstellung im großen Stil ist ein Thema unserer Zeit – und ein aktuelles Innovationsgebiet für Reinraumtechnik. Die Herausforderung ergibt sich daraus, dass die Fertigung der Batteriezellen noch vergleichsweise neu und unerprobt ist. Die Hersteller steigen auf einem niedrigen Qualitätsniveau ein. Es gibt Werke, in denen ist jede zweite Batterie Ausschuss. Vergleichbar ist diese Fehlerrate mit dem Niveau der Mikrochipfertigung in den 1980er-Jahren. Der Vergleich stimmt hoffnungsvoll, dass die Ausschussrate der Batteriefabriken drastisch sinken wird. Bei Mikrochips liegt der Ausschussanteil heute nämlich bei unter 1 %. Mit anderen Worten: Wo die Mikroelektroniker heute stehen, wollen die Batterietechniker erst noch hin.

Neben elektrisch geladenen Partikeln gibt es jedoch eine besondere Bedrohung für die Batteriequalität. Das bislang unbeherrschte Problem ist die Luftfeuchtigkeit. Batteriekathoden sind hochempfindlich gegen Feuchte. Unter 2 % Luftfeuchte werden verlangt. Zum Vergleich: Wo sich Menschen aufhalten, sind 50 bis 70 % Luftfeuchte normal. Wer auch immer in einer Batteriefabrik arbeiten wird, kommt um eine besonders konstruierte Atemmaske nicht herum. Wahrscheinlich hält man diese Arbeitsbedingungen nur wenige Stunden lang aus.

Die Energie für die Batterien stammt heute häufig aus Quellen, die nicht nachhaltig sind. Auch das soll sich dank Reinraumtechnik ändern. Sie ermöglicht Fortschritte neuer Technologien zur Stromerzeugung. So entstehen Solarzellen in streng kontrollierter Umgebung. Deren möglichst uniforme kristalline Mikrostruktur ist schutzbedürftig. Diese Fertigung ist am besten aufgehoben in Roboterhand. Auch hier sind Menschen kaum noch anzutreffen.

Äußerst empfindlich ist auch die Herstellung von Spiegeln, die zu Hunderten in solarthermischen Kraftwerken zum Einsatz kommen. Sie bündeln Sonnenlicht konzentriert auf die Spitze eines Towers, wo Hitze entsteht und zur Stromerzeugung genutzt werden kann. Je genauer die Spiegel gefertigt sind, desto besser funktioniert die Lichtkonzentration. Fremdpartikel im Spiegel würden die Ausbeute trüben, wie bei einer Brille. Auch im Betrieb sollte man die Finger von den Spiegeln lassen. Geringste Fettspuren an der Oberfläche genügen, und bei Hitze platzt der Spiegel.

Götter in Weiß gibt es nur dank Technik und Hygiene

Wer medizinischer Behandlung bedarf, muss nicht wissen, wie im Operationssaal eines Krankenhauses für mikrobiologische Reinheit gesorgt wird. Oder wie der Impfstoff hergestellt wird, den man sich in die Blutbahn spritzen lässt. Oder wo die Tablette herkommt, die als nächste zu schlucken ist. Sicher ist nur, dass es im Interesse aller Behandlungsbedürftigen liegt, dass dabei alles mit sauberen Dingen zugeht. Dafür sorgen – neben diszipliniertem Personal – praxiserprobte Reinraumtechnik und Hygienestandards. Wo sie versagen, öffnet sich eine Hölle trotz Göttern in Weiß. Wie der Blick in Kliniken in fernen Ländern lehrt, herrscht dort oft erst ein Hygienebewusstsein wie bei uns vor 40 Jahren.

Die höchsten Sicherheitsstandards in Krankenhäusern gelten in aseptischen Bereichen. Hier steht die Abwehr von Keimen im Fokus. Deren Bekämpfung wird überwacht und zertifiziert – etwas, wovon Patienten nichts merken. Dass es immer noch besser werden kann, zeigen multiresistente MRSA-Keime. Das sind hartnäckige Erreger, die sich bevorzugt in Krankenhäusern aufhalten und dort regelmäßig Opfer finden.

Ideen zur Weiterentwicklung der Krankenhaushygiene gibt es viele. Eine ungewöhnliche ist der mobile Reinraum. Je nach Bedarf errichtet, rasch transportiert und woanders aufgebaut, herrscht im Innern höchster Reinraumstandard. Der Container könnte in Pandemien, Kriegen, Flüchtlingscamps statt Zelten zum Einsatz kommen. Mehrere Module gekoppelt bildeten ein Krankenhaus. Die Technik gibt es, die Module gibt es. Aber Käufer gibt es nicht, weil im Gesundheitswesen und Katastrophenvorsorge oft nicht Qualität, sondern die Kosten optimiert werden.

Künstliche Befruchtung ist inzwischen so erfolgsträchtig wie die natürliche Zeugung

Es ist kaum noch vorstellbar, aber in Einrichtungen der Fortpflanzungsmedizin war Reinraumtechnik früher entweder nicht üblich oder nicht ausreichend an die Erfordernisse angepasst. Dabei sind die Umstände der In-Vitro-Fertilisation (IVF) besonders heikel, besonders beim Transfer des selektierten Samens in die Eizelle. Einst fand dieser sensible Transfer an einer Werkbank unterm Mikroskop statt, das in einem Luftstrom stand. Dieser sollte Staub und Keime von der Arbeitsstätte wegdrängen. Was dabei aber nicht bedacht wurde, war die hohe Empfindlichkeit von Embryonen. Wer in so einer Zugluft gezeugt wird, geht ein. Entsprechend hoch war die Zahl von Fehlversuchen.

Inzwischen hat besser durchdachte Reinraumtechnik Einzug gehalten in die Fruchtbarkeitsinstitute. Die Erfolge sind messbar. Dank der Veränderung haben tiefgefrorene Embryonen inzwischen eine gleich hohe oder gar höhere Chance auf eine erfolgreiche Schwangerschaft wie auf natürliche Weise gezeugte Nachkommen. Auch unerwünschte Mehrlingsgeburten, ein vergleichsweise häufiger Begleiter von IVF, sind auf dem Rückzug. Ihre Rate sinkt.

Schimmliges Brot verhindert man nicht mehr mit Konservierungsstoffen

Toastbrot aus dem Supermarkt war früher voller Konservierungsstoffe. Heute kommt es ohne aus. Das Beispiel zeigt: Die Lebensmittelindustrie ist ebenfalls zum Einsatzgebiet für Reinraumtechnik geworden. Chemische Zusätze hinderten Pilzkeime daran, Schimmel zu bilden oder Bakterien zu kultivieren. Der Fachbegriff für diese Mikroorganismen, die die Haltbarkeit gefährden, sagt alles über deren Umtriebe: „koloniebildende Einheiten“. Wer auf Chemie verzichten und trotzdem verhindern will, dass sich so ein Eigenleben in Brot, Käse oder Wurst bildet, muss bei der Herstellung und beim Verpacken verhindern, dass die Keime ins Produkt gelangen. Das ist schwierig. Es ist aber – wie sich in den vergangenen Jahrzehnten gezeigt hat – machbar.

Gemüse wächst auch nicht mehr nur auf dem Acker, sondern mehr und mehr in Nährlösungen. Die Idee vom Gewächshaus treibt das sogenannte Vertical Farming auf die Spitze. Das ist ein komplett isoliertes Gewächshaus, dessen Betreiber jeden Parameter je nach Pflanze einstellen können, seien es Temperatur, Luftfeuchte, Nährstoffzufuhr oder Licht. Die Isolation hat den Vorteil, das fremde Lebewesen und unerwünschte Erdbewohner ferngehalten werden. Wo keine Schädlinge, braucht es keine Pflanzenschutzmittel. Agrarfabriken dieser Art entstehen aktuell im großen Stil am Persischen Golf. Der Grund ist der Mangel. In der Wüste wächst kaum Gemüse und wird von der dortigen Bevölkerung entsprechend wenig gegessen. Die Diabetes-Rate ist sehr hoch. Abhilfe sollen die Indoor-Farmen schaffen, die vor Ort Gemüse produzieren.

Wie Gemüse lassen sich auch Fische im geschlossenen System züchten. Eine Indoor-Fischzucht unter kontrollierten idealen Bedingungen – möglich etwa mit Lachs oder Shrimps – minimiert die Störfaktoren für die Tiere und damit die Krankheiten. Sie sind eine Antwort auf die Verschmutzung mit Antibiotika, die bei Aquakulturen im offenen Meer anfällt.

Die Erde bewegt sich im größten Reinraum von allen

Erstmals entwickelt wurden Indoor-Farming-Konzepte von der US-Raumfahrtbehörde NASA für den Betrieb von Raumstationen. Sollte die Menschheit in Zukunft zu fernen Planeten fliegen, wäre dank Vertical Farming für die Wegzehrung gesorgt. Ob solche Fernreisen sinnvoll sind, steht auf einem anderen Blatt.

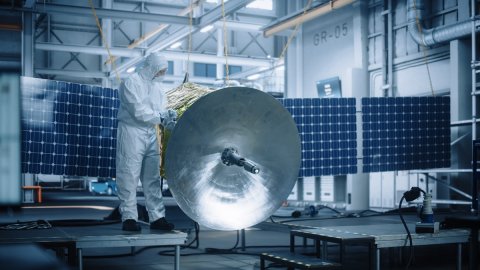

Die Transportmittel für die Reise kämen jedenfalls auch aus einem Reinraum. Bei der Montage von Satelliten und Raketen werden Staubquellen weitgehend ausgeschlossen. Partikel im Satelliten sind fatal, weil sie Kurzschlüsse oder andere Ausfälle verursachen und, einmal ins All gebracht, nicht repariert werden können. Wer fremdes Leben auf anderen Planeten entdecken will, muss sicher sein, dass die untersuchten Keime nicht von der Erde stammen. Das letzte Mal, als eine solche Meldung über anderes Leben im All die Runde machte, waren die gefundenen Mikroben mit dem Messgerät mitgereist.

Die kurze Umschau über die Verbreitung der Reinraumtechnik nach ihren Anwendungsgebieten zeigt: Die Zahl der Einsatzorte wächst, ebenso wie die Menge der Produkte und Prozesse, die unter kontrollierten Umgebungsbedingungen entstehen oder ablaufen. Möglich ist das, weil die Reinraum-Lösungen zielgenau an jeweilige Zwecke angepasst werden können. Zudem lassen sich immer höhere Reinheitsgrade erreichen. Es gibt keine Grenzen dieser Entwicklung. Sie führt von weiteren technischen Fortschritten, die das Leben auf Erden verbessern, bis zum Aufbruch ins Weltall, den größten aller Reinräume.

Dr. Gernod Dittel

DITTEL Engineering GmbH, Schlehdorf

© Dittel Engineering