Recycling statt Rohstoffimporte – Europas Weg zur Batteriekreislaufwirtschaft

Europas Batterierecycling-Anlagen entstehen schneller als Altbatterien verfügbar sind. Die Hydrometallurgie gewinnt wertvolle Rohstoffe zurück, doch ohne Investitionen ins Refining wird der Kreislauf nicht geschlossen. China stärkt seine Position durch neue Standards für Schwarzmasse-Importe.

Autor: Dr. Dustin Kubas, Product Manager Sales Marketing, Endress+Hauser Deutschland

Hydrometallurgie als Schlüsseltechnologie – doch ohne Refining bleibt der Kreislauf unvollständig

Batterierecycling gewinnt für Unternehmen zunehmend an Bedeutung – immer mehr Industrieunternehmen treiben es voran, um wertvolle Rohstoffe zurückzugewinnen und ihre Abhängigkeit von Importen zu verringern. Mercedes-Benz hat, nach eigenen Angaben, die erste europäische Recyclingfabrik mit integriertem mechanisch-hydrometallurgischem Verfahren eröffnet und schließt damit als weltweit erster Automobilhersteller den Wertstoffkreislauf in Eigenregie. Auch die BASF baut Kapazitäten aus und betreibt seit Kurzem in Schwarzheide eine Anlage zur Verarbeitung von sogenannter Schwarzmasse.

Weiterlesen mit kostenfreier Registrierung

Registrieren Sie sich jetzt kostenfrei und Sie erhalten vollen Zugriff auf alle exklusiven Beiträge. Mit unserem Newsletter senden wir Ihnen Top-Meldungen aus der Chemie-, Pharma-, Biotech-, Lebensmittel- sowie Batterie- und Halbleiterindustrie. Außerdem erhalten Sie regelmässig Zugriff auf die aktuellen E-paper und pdfs von CITplus und Reinraumtechnik.

Meist gelesen

Präzise Schüttgut-Dosierung: Vibrationstechnik für empfindliche Materialien

Die DosyPack-Dosierstation dosiert empfindliche Schüttgüter präzise und schonend. Vibrationstechnik ermöglicht exakte Förderung von feinen Pulvern bis grobkörnigen Materialien in hygienischen Umgebungen.

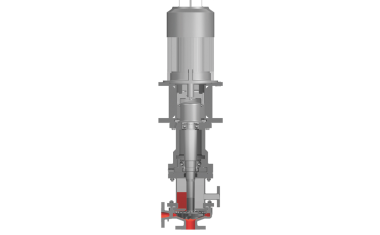

Weniger Verschleiß und höherer Anlagenverfügbarkeit mit selbstregelnden Spezialkreiselpumpen

Selbstregelnde Spezialkreiselpumpen mit hydrodynamischer Abdichtung senken Wartungskosten und erhöhen die Verfügbarkeit industrieller Anlagen – besonders bei anspruchsvollen Fördermedien.

PlantGPT bei BASF: KI-Assistent beschleunigt Wissenstransfer in Produktionsanlagen

PlantGPT durchsucht bei BASF anlagenspezifische Dokumente und liefert binnen Sekunden Antworten auf Basis von Echtzeitdaten. Der KI-Assistent beschleunigt Fehlersuche und Onboarding und erhöht die Anlagenverfügbarkeit.

Neue EU GMP-Leitfäden regulieren KI-Einsatz in der Pharmaindustrie

Die EU GMP-Entwürfe zu Anhang 11, 22 und Kapitel 4 regulieren erstmals KI-Anwendungen in der Pharmaproduktion. Statische Modelle und Human-in-the-loop-Prinzip stehen im Fokus der neuen Anforderungen.

DIN 21057 Überarbeitung: Modularer Anlagenbau durch einheitliche Rohrklassen-Standards

DIN 21057 Update 2025: Neue Rohrklassen-Standards für chemischen Anlagenbau. Modulare Digitalisierung, harmonisierte EU-Normen und optimierte Anlagensicherheit für Industrie 4.0.