Wasserstoff gilt als Hoffnungsträger der Energiewende. Seit fünf Jahren treiben Forschungs- und Entwicklungsarbeiten die Wasserstoffwirtschaft voran. Dr. Isabel Kundler von der Dechema und Prof. Dr. Rüdiger Eichel vom Forschungszentrum Jülich beantworten die wichtigsten Fragen zur aktuellen Wasserstoff-Thematik. Beide sind aktiv im Leitprojekt H2Giga, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird und Technologien für die Industrialisierung der Wasserelektrolyse entwickelt. Erfahren Sie mehr über die Voraussetzungen für einen robusten Markt, die Herausforderungen der Elektrolysetechnologie und die Rolle der europäischen Zusammenarbeit.

Interview mit Dr. Isabel Kundler, Dechema und Prof. Dr. Rüdiger Eichel, Direktor Institute of Energy Technologies, Forschungszentrum Jülich

Experten von Dechema und Forschungszentrum Jülich diskutieren den aktuellen Stand und die Zukunft der Wasserstoffwirtschaft.

CITplus: Welche Voraussetzungen braucht es, um einen robusten Markt und nachhaltige Nachfrage für klimafreundlichen Wasserstoff und seine Derivate zu etablieren? Wie können die Produkte wettbewerbsfähig werden?

Prof. Dr. Rüdiger Eichel: Wasserstoff oder Folgeprodukte aus erneuerbaren Energien werden preislich höher liegen als konventionelle, fossile Produkte. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die Fossilen ihre Energie bereits mitbringen. Prinzipiell ist grüner Wasserstoff aber nicht zu teuer, sondern die CO2-Emissionen sind zu kostengünstig. Zusätzlich muss das volle Potenzial an grünen Technologien in Bezug auf Energieeffizienz und Lebensdauer ausgeschöpft werden, damit eine grüne Wasserstoffwirtschaft zu einem Business Case wird.

Die Gestehungskosten des grünen Wasserstoffs, gewonnen aus Elektrolyse mit erneuerbarem Strom, werden vor allem von den Stromkosten des Elektrolyseurbetriebs bestimmt. Daraus ergibt sich, dass große Mengen grünen Wasserstoffs am besten dort hergestellt werden, wo dieser Strom günstig ist, also an Sweet Spots für Windenergie oder Photovoltaik. Dennoch, ein gewisser Teil der Elektrolysekapazität sollte auf dem Heimatmarkt zur Verfügung gestellt werden, idealerweise in einem netz- oder systemdienlichen Betrieb. Gründe dafür sind die Versorgungssicherheit und auch das weitere Gewinnen von Betriebserfahrung, was sehr wichtig ist, um den Reifegrad der Technologie zu erhöhen und Risiken zu minimieren.

Was ist damit gemeint? Können Sie das konkret erklären?

Prof. Dr. R. Eichel: Zum Technologiehochlauf von Elektrolyseuren auf großer Skala benötigt es Investitionsentscheidungen, die auf einem robusten Technologieverständnis fußen. Verlässliche Information über Energieeffizienz und Lebensdauer bei unterschiedlichen transienten Lastverläufen stellen dabei einen Kernaspekt dar. Dieser Prozess wird als De-Risking bezeichnet. Dem De-Risking zugrunde liegt eine umfassende und skalenübergreifende Analyse aller relevanter Prozesse, die einen Einfluss auf Energieeffizienz und Lebensdauer haben.

Ein Paradebeispiel für ein derartiges Zusammenkommen von Grundlagenforschung und industriellem Maßstab erfolgt derzeit im H2Giga-Projekt DERIEL mit einem PEM-Elektrolysemodul im Megawattmaßstab und einer umfassenden Analytik der relevanten Prozesse von der Katalysatorschicht über die MEA bis zum Zellstapel. Das bisher erzielte Verständnis birgt das Potenzial von effizienteren Bauteildesigns der nächsten Generation bis zur verbesserten Betriebsführung und gesteigerten Betriebssicherheit. Damit erbringt die Grundlagenforschung einen wichtigen Beitrag für die Umsetzung effizienter und langlebiger Elektrolysekonzepte in den industriellen Maßstab.

Besteht nicht ein Grundsatzproblem in der Verfügbarkeit von erneuerbaren Energien zur Herstellung von grünem Wasserstoff?

Dr. Isabel Kundler: Wenn man ausschließlich die Umwandlungseffizienz betrachtet, würde man den erneuerbaren Strom direkt nutzen und nicht in Wasserstoff oder Folgeprodukte überführen. Das ist auch in vielen Bereichen grundsätzlich sinnvoll. Aber es gibt auch andere Prioritäten, wie die zeitliche und räumliche Verfügbarkeit der Energie oder die stoffliche Nutzung. In jedem Fall bieten grüne Moleküle die Möglichkeit zum Energieimport über Strecken, die mit einer Stromleitung nicht leicht überwunden werden können. Zudem können so auch energieintensive Bereiche klimafreundlich umgebaut werden, die mit direkter Elektrifizierung nicht oder nur schwer zu betreiben sind, zum Beispiel die Herstellung von Stahl.

Weiterlesen mit kostenfreier Registrierung

Registrieren Sie sich jetzt kostenfrei und Sie erhalten vollen Zugriff auf alle exklusiven Beiträge. Mit unserem Newsletter senden wir Ihnen Top-Meldungen aus der Chemie-, Pharma-, Biotech-, Lebensmittel- sowie Batterie- und Halbleiterindustrie. Außerdem erhalten Sie regelmässig Zugriff auf die aktuellen E-paper und pdfs von CITplus und Reinraumtechnik.

Meist gelesen

Wasserrecycling in der Textilfärberei: UF-/RO-Membrantechnologie bei Toray Sakai

Toray Sakai nutzt UF-/RO-Technologie zur Wiederverwendung von Färbereiabwasser. Das System senkt Kosten, spart Frischwasser und erfüllt strenge Umweltvorgaben – ein Modell für nachhaltige Textilproduktion.

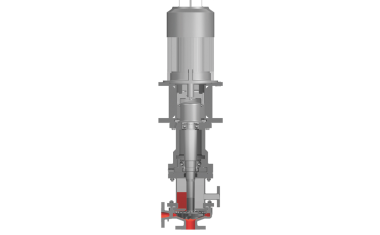

Weniger Verschleiß und höherer Anlagenverfügbarkeit mit selbstregelnden Spezialkreiselpumpen

Selbstregelnde Spezialkreiselpumpen mit hydrodynamischer Abdichtung senken Wartungskosten und erhöhen die Verfügbarkeit industrieller Anlagen – besonders bei anspruchsvollen Fördermedien.

Präzise Schüttgut-Dosierung: Vibrationstechnik für empfindliche Materialien

Die DosyPack-Dosierstation dosiert empfindliche Schüttgüter präzise und schonend. Vibrationstechnik ermöglicht exakte Förderung von feinen Pulvern bis grobkörnigen Materialien in hygienischen Umgebungen.

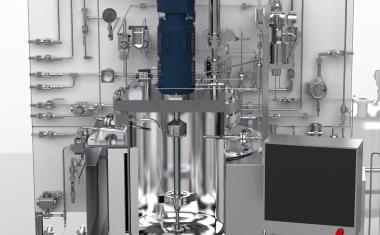

Katalytische Hydrierung in der Pharmaproduktion: Modulare Reaktoranlagen für die Wirkstoffsynthese

Modulare Hydrieranlagen von Ekato ermöglichen sichere und effiziente katalytische Hydrierung in der Pharmaproduktion. Präzise Rührtechnik und durchdachtes Katalysatorhandling optimieren Wirkstoffsynthese.

Gasleckortung nimmt Fahrt auf

Die neue europäische Methanverordnung verpflichtet Energieversorger, ihre Gasnetze deutlich häufiger auf Leckagen zu kontrollieren als bisher.