Cyber Resilience Act und NIS2-Richtlinie: Herausforderungen für die Chemie- und Pharmaindustrie

Verena Wolf und Christian Bünger geben Einblicke in die Herausforderungen, die die NIS2-Richtlinie für die Chemie- und Pharmaindustrie mit sich bringt, und erläutern, welche Unternehmen betroffen sind und welche Kriterien hierfür gelten. Sie diskutieren die nationale Umsetzung der Richtlinie in Deutschland und die damit verbundenen Risiken sowie die Notwendigkeit einer Harmonisierung der NIS2-Richtlinie mit anderen EU-Mitgliedstaaten. Besonders im Fokus stehen die spezifischen Herausforderungen für mittelständische Unternehmen bei der Einhaltung der NIS2-Richtlinie und die Gefahr, dass die Richtlinie zu einem Bürokratiemonster wird. Unsere Gesprächspartner betonen die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Industrie und Behörden und die Balance zwischen der Offenlegung von Informationen und dem Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen.

Das Interview führte Dr. Etwina Gandert, Chefredakteurin CITplus.

Der VCI im Gespräch über die Auswirkungen der neuen EU-Richtlinien auf Unternehmen und die Notwendigkeit einer harmonisierten Umsetzung.

CITplus: Bitte erläutern Sie den Unterschied zwischen dem Cyber Resilience Act und der NIS2-Richtlinie. Was sind die Kernpunkte von NIS2 und die daraus abgeleiteten Aufgaben?

Christian Bünger: Der Cyber Resilience Act (CRA) konzentriert sich auf die Sicherheit von Produkten mit digitalen Elementen, während die NIS2-Richtlinie auf die Sicherheit von Netz- und Informationssystemen in verschiedenen Sektoren abzielt.

Angesichts der signifikanten Zunahme schwerwiegender Cyberangriffe auf Unternehmen und staatliche Einrichtungen möchte die EU-Kommission die Cyberresilienz europaweit stärken. Die NIS2-Richtlinie stammt aus dem Jahr 2022 und hätte bis Oktober 2024 in nationales Recht umgesetzt werden müssen. Dies ist in Deutschland bislang nicht erfolgt.

Der Anwendungsbereich wurde mit der NIS2-Richtlinie deutlich erweitert. Neben sogenannten KRITIS-Unternehmen – kritische Infrastruktur – werden die Kategorien „wichtige“ und „besonders wichtige Einrichtungen“ neu geschaffen. Zu den „wichtigen Einrichtungen“ im Sinne der Richtlinie gehört auch die Chemie- und Pharmaindustrie.

Die NIS2-Richtlinie sieht unter anderem Melde- und Registrierungspflichten, Risikomanagementmaßnahmen, Schulungspflichten für die Leitungsebene sowie ein umfangreiches Bußgeld- und Haftungsregime vor.

Welche Unternehmen sind von der Richtlinie betroffen und welche Kriterien gelten hierfür?

Verena Wolf: Grundsätzlich fallen gemäß An-hang II Nr. 3 der NIS2-Richtlinie alle Hersteller von Stoffen, Gemischen und Erzeugnissen unter das Gesetz, sofern sie nicht aufgrund ihrer Unternehmensgröße als Kleinst- und Kleinunternehmen davon ausgenommen sind. Es ist davon auszugehen, dass ein Großteil der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie von den Vorgaben der NIS2-Richtlinie betroffen ist. Da bisher noch keine Umsetzung in nationales Recht erfolgt ist, kann die Frage der konkreten Betroffenheit nicht abschließend bewertet werden.

Weiterlesen mit kostenfreier Registrierung

Registrieren Sie sich jetzt kostenfrei und Sie erhalten vollen Zugriff auf alle exklusiven Beiträge. Mit unserem Newsletter senden wir Ihnen Top-Meldungen aus der Chemie-, Pharma-, Biotech-, Lebensmittel- sowie Batterie- und Halbleiterindustrie. Außerdem erhalten Sie regelmässig Zugriff auf die aktuellen E-paper und pdfs von CITplus und Reinraumtechnik.

Meist gelesen

Additive Fertigung in der Verfahrenstechnik: Zwischen Potenzial und Praxis

Additive Fertigung bietet der Verfahrenstechnik neue Möglichkeiten. Anwendungen wie Katalysatoren und Wärmetauscher zeigen wirtschaftliches Potenzial – trotz technischer und regulatorischer Herausforderungen.

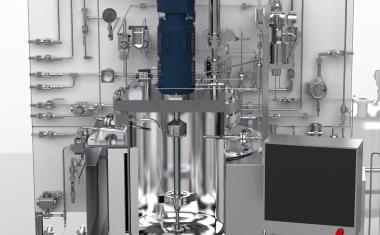

Katalytische Hydrierung in der Pharmaproduktion: Modulare Reaktoranlagen für die Wirkstoffsynthese

Modulare Hydrieranlagen von Ekato ermöglichen sichere und effiziente katalytische Hydrierung in der Pharmaproduktion. Präzise Rührtechnik und durchdachtes Katalysatorhandling optimieren Wirkstoffsynthese.

Wasserrecycling in der Textilfärberei: UF-/RO-Membrantechnologie bei Toray Sakai

Toray Sakai nutzt UF-/RO-Technologie zur Wiederverwendung von Färbereiabwasser. Das System senkt Kosten, spart Frischwasser und erfüllt strenge Umweltvorgaben – ein Modell für nachhaltige Textilproduktion.

PlantGPT bei BASF: KI-Assistent beschleunigt Wissenstransfer in Produktionsanlagen

PlantGPT durchsucht bei BASF anlagenspezifische Dokumente und liefert binnen Sekunden Antworten auf Basis von Echtzeitdaten. Der KI-Assistent beschleunigt Fehlersuche und Onboarding und erhöht die Anlagenverfügbarkeit.

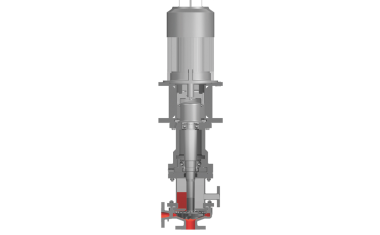

Weniger Verschleiß und höherer Anlagenverfügbarkeit mit selbstregelnden Spezialkreiselpumpen

Selbstregelnde Spezialkreiselpumpen mit hydrodynamischer Abdichtung senken Wartungskosten und erhöhen die Verfügbarkeit industrieller Anlagen – besonders bei anspruchsvollen Fördermedien.