Übersicht und Praxisbeispiele: Prozessanalytische Technologien (PAT) im Recycling von industriellem Prozesswasser, Lösungsmitteln und Kunststoffen, sowie in der der Biotech- und Pharmaproduktion

Seit über 20 Jahren machen Prozessanalytische Technologien (PAT) industrielle Prozesse effizienter und nachhaltiger. Der GDCh-Arbeitskreis PAT zeigt fünf Anwendungsbeispiele: von Online-Festphasenextraktion über NIR-Spektroskopie bis zu Quantenkaskadenlaser-Technologie. Einsatzgebiete umfassen Recycling von Prozesswasser, biotechnologische Einwegreaktoren und pharmazeutische Echtzeitfreigabe nach Quality by Design-Konzepten.

Autoren: Dr. Tobias Eifert, Dr. Martin Gerlach, Dr. Katharina Dahlmann, Prof. Dr. Bernhard Lendl, Prof. Dr. Matthias Rädle, Prof. Dr. Martin Jaeger

Prozessanalysentechnik zur Prozessüberwachung in Echtzeit – Fünf Praxisbeispiele für nachhaltige Prozesse und Produktsicherheit

Vor etwa 15 Jahren beschloss die Chemische Industrie, sich auf den herausfordernden Weg zu machen, grün und nachhaltig zu werden.[1] Gleichzeitig sah sich die analytische Chemie mit einer Endo- und einer Exo-Rolle konfrontiert: grün zu werden und die Chemische Industrie auf ihrem Transformationspfad zu unterstützen.[2,3] In einer breiteren Perspektive liegt die vielversprechende Strategie zur Nachhaltigkeit in der Umwandlung unserer Wirtschaft in eine Kreislaufwirtschaft mit ressourcenschonenden und effizienten Prozessen. Alternative Rohstoffe, Plattformchemikalien, innovatives Recycling, Upcycling, CO2-Bilanz und erneuerbare Energien bilden das Herzstück des neuen Wirtschaftsansatzes. Biotechnologische Prozesse werden oft als bevorzugt angesehen.[4] Biobasierte Rohstoffe und Substratströme aus dem Recycling sind oft mit einer höheren Variabilität in der Zusammensetzung als herkömmliche Prozesse verbunden. Die sich daraus ergebenden Änderungen bestehender und die Entwicklung neuer Verfahren werden in hohem Maße von prozessanalytischen Technologien (PAT) abhängen, aber auch einen großen Einfluss auf ihre Leistung, ihre Anwendung und ihre Entwicklung haben. Darüber hinaus muss PAT die höhere Variabilität monitoren, um nachgeschaltete Prozesse zu ermöglichen oder zumindest die Auswirkungen komplexer Zusammensetzungen auf diese zu verringern.

Grüne PAT – in beiden Rollen – entwickelt sich beschleunigt in Richtung schneller Monitoringmethoden, Multi-Informations-Datenströme, Datenanalyse mit künstlicher Intelligenz (AI) oder maschinellem Lernen (ML), Feed-Back- und Feed-Forward-Prozesskontrolle.[5] Mit dem erwarteten Übergang zu kontinuierlichen Prozessen wird Echtzeitüberwachung noch wichtiger werden. Komplementäre Einweg-Batch-Reaktoren für biotechnologische Prozesse werden flexible und dennoch robuste PAT-Lösungen erfordern.[6] Die Anzahl und Menge der Komponenten in zirkulär geführten Prozessen wird mit der Zeit zunehmen, sodass ein stets breiteres Spektrum an Informationen benötigt wird, um das Prozesswissen zu erwerben und zu besitzen, das für eine sofortige Steuerung ausreicht. Daher wird die spektroskopische Prozessmesstechnik an Bedeutung gewinnen, wobei der Wert des Beitrags von den aktuellen und langfristigen technologischen Fortschritten abhängen wird. Diese können für die verschiedenen Disziplinen sehr unterschiedlich ausfallen. Die aktuellen Trends wurden vor kurzem zusammengefasst [7]. Es wird jedoch erwartet, dass die Agglomeration, Anordnung oder Vernetzung von Sensoren in Verbindung mit KI eine wettbewerbsfähige Alternative zu Spektrometern darstellen wird, die manchmal mit kollektiver Intelligenz – oder Schwarmintelligenz – verglichen wird.[8-10]

In diesem Artikel werden Beispiele für nachhaltige Verfahren aus dem Recycling von industriellem Prozesswasser, Lösungsmitteln und Kunststoffen, aus der biotechnologischen Produktion mit Einweg-Batch-Reaktoren und aus der Bestätigung der Produktsicherheit, die sich künftig in der pharmazeutischen Produktion und Freigabe einsetzen ließen, präsentiert. Die Prozesse repräsentieren kontinuierliches, zirkuläres und Batch-Management. Die angewandte PAT-Methodik umfasst integrale Methoden wie die Online-Festphasenextraktion mit Ionenchromatographie-Leitfähigkeitsbestimmung (solid phase extraction-ion chromatography conductivity determination, SPE-IC-CD), die Impedanzspektroskopie (IS) und spezifische Methoden wie die Mittelinfrarot- (MIR), die Nahinfrarot- (NIR) Spektroskopie und den Quantenkaskadenlaser-Schwingungszirkulardichroismus mit externem Resonator (External Cavity Quantum Cascade Laser Vibrational Circular Dichroism, EC-QCL-VCD).[5,11-13] Anhand der besprochenen Beispiele wird ein Ausblick auf zukünftige PAT-Entwicklungen gewagt.

Inhalt:

- Prozessanalysentechnik zur Prozessüberwachung in Echtzeit – Fünf Praxisbeispiele für nachhaltige Prozesse und Produktsicherheit

- PAT Anforderung aus der Schließung von Prozesskreisläufen von Abwasserströmen

- NIR-Prozessüberwachung ermöglicht Lösungsmittelrückgewinnung

- Entwicklungen in der Mittelinfrarotspektroskopie zur Materialerkennung für schnelle Sortiervorgänge

- PAT als Treiber für Nachhaltigkeit in Bioprozessen

- Schwingungszirkulardichroismus zur Enantionmerendiskriminierung

- Expertenmeinung

PAT Anforderung aus der Schließung von Prozesskreisläufen von Abwasserströmen

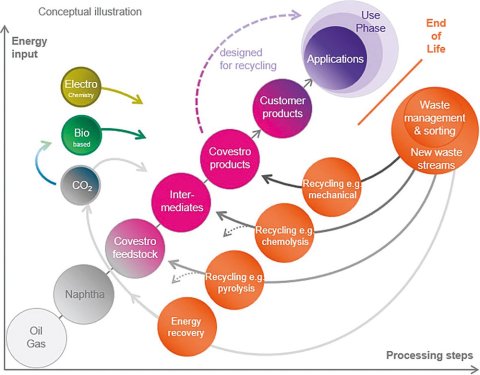

Ein Weg zu Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz besteht in der vollständigen Zirkularisierung der Wertschöpfungskette der – chemischen – Industrie. Neue Prozesse mit inhärenter Kreislaufwirtschaft, wie in Abb. oben dargestellt, müssen von öl- und gasbasierten Verarbeitungsschritten (grau) zu biobasierten Prozessen (grün) sowie zu Prozessen, die auf Abfallmanagement und Recycling basieren (orange), transformiert werden.

Für die Prozessindustrie bedeutet die Umstellung auf Kreislaufwirtschaft, neue Prozesse zu entwickeln, in die Kreislaufwirtschaft eingebaut ist, und die Stoffkreisläufe auch in den bestehenden Brownfield-Anlagen zu schließen. Dies ist in Europa und Deutschland besonders wichtig, da die bestehende Anlageninfrastruktur sowohl aus wirtschaftlichen als auch aus ökologischen Gründen nicht abgeschafft werden sollte. Heute werden viele der großen Prozessindustriestandorte in Europa als Chemieverbund betrieben, wie z.B. in Ludwigshafen oder Antwerpen, wo ein Nebenprodukt oder Abfallstrom aus einer Anlage das Substrat für die nächste Anlage ist. Aus der Vogelperspektive betrachtet, verläuft der Prozess trotz der Verbundintegration immer noch recht linear. Dazu gehören kohlenstoffbasierte Produkte und die unverzichtbaren Nebenströme wie Salze oder aufbereitetes Wasser. Die dabei entstehenden hohen Salzkonzentrationen in den Abfallströmen könnten wiederverwendet werden und wären eine wertvolle Ressource. Um die Wasserströme vollständig zu nutzen, muss der geschlossene Wasserkreislauf die Spezifikationen des entsprechenden nachgeschalteten Prozesses erfüllen. Die Chlor-Alkali-Elektrolyse (CA-Elektrolyse) ist einer der größten industriellen Verbraucher von Salz für die Herstellung von Chlor, Wasserstoff und Natriumhydroxid – wesentliche Bausteine für die Herstellung zahlreicher Produkte. Die stark salzhaltigen wässrigen Ströme könnten recycelt und der CA-Elektrolyse zugeführt werden, wenn die hohen Anforderungen, d. h. an die Salzkonzentration der Sole, aber auch an die Konzentration bestimmter organischer Moleküle an die Reinheit des recycelten wässrigen Stroms gewährleistet sind. Die organischen Verunreinigungen einer vorgeschalteten Polymerproduktion müssen kontrolliert werden, da sie zu einer Spannungserhöhung oder Beschädigung des Elektrolysesystems führen können. Die daraus resultierende Messaufgabe besteht darin, den Nachweis im ppb-Bereich zu gewährleisten und zu verhindern, dass bestimmte Komponenten in die CA-Elektrolyse gelangen.

Zur Lösung dieser Messaufgabe wurde im Rahmen des Projekts RIKovery ein PAT-Konzept entwickelt und in einer realen Anwendung am Covestro-Standort in Uerdingen erprobt.[15] Einer der kritischen Prozessparameter war die Konzentration einer quaternären Ammoniumverbindung. Die Verbindung musste vor der Messstelle entfernt werden. Um die Leistung des Reinigungsschrittes zu überwachen, wurde eine Methode entwickelt, die Ionenchromatographie in Kombination mit Leitfähigkeitsdetektion als extraktives Online-PAT-System verwendet. Nach dem ersten Inline-Filtrationsschritt wurde dem PAT-System eine Festphasenextraktion als Probenvorbereitung hinzugefügt, um die erforderlichen niedrigen Nachweisgrenzen von weniger als 0.5 mg/L in der 70 bis100 g/L Natriumchlorid enthaltenden Salzwassermatrix zu erreichen. Das Online-SPE-IC-CD-System wurde an mehreren Stellen innerhalb der Reinigungseinheit installiert, siehe Abb., und über einen Zeitraum von sechs Monaten erfolgreich getestet. Die Kombination von SPE und IC, wobei die Festphasenextraktion für die Matrixabtrennung und Anreicherung des Analyten und die Ionenchromatographie für die Trennung sorgt, erwies sich als robust und einfach zu handhaben. Ihre Leistung ist aufgrund der komplexen Matrizes und der niedrigen Analytkonzentrationen erforderlich. Diese Bedingungen finden sich häufig bei der Rückgewinnung wertvoller Ressourcen aus Abfallströmen, können aber auch in der Kreislaufwirtschaft angewendet werden.

NIR-Prozessüberwachung ermöglicht Lösungsmittelrückgewinnung

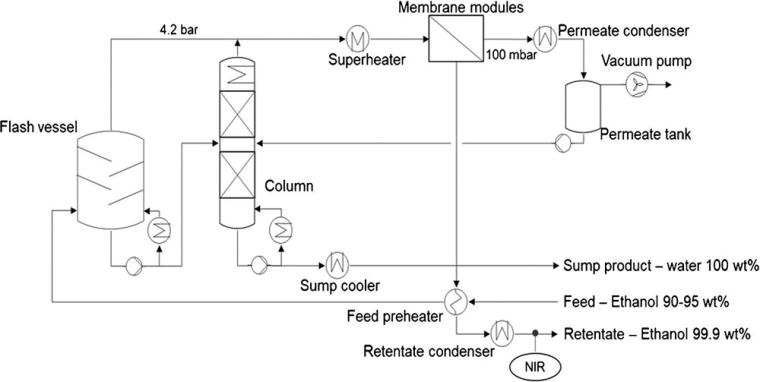

Ein anschauliches Beispiel für den Beitrag von PAT zum Recycling von Prozess-Lösungsmitteln ist die Rückgewinnung von Ethanol bei der Herstellung eines pharmazeutischen Wirkstoffs (active pharmaceutical ingredient, API).[16] Die Wiederverwendung von Ethanol trägt zur Kreislaufwirtschaft, zur wirtschaftlichen Effizienz, zur Verringerung des CO2-Fußabdrucks sowie zum Umwelt- und Klimaschutz bei.[17] Die erfolgreiche Rückgewinnung erfolgte mit einer Rate von fast 100 %. Bei der Wirkstoffsynthese wurde ein Ethanol-Wasser-Gemisch zurückgewonnen, dessen Ethanolgehalt typischerweise zwischen 90 und 95 % lag. Ein großer Teil des Gemisches wurde zunächst in einem Flashbehälter verdampft und anschließend bei einem Druck von 4,2 bar gasförmig an eine hydrophile Dampfpermeationsmembran der Membranmodule geleitet, siehe Abbildung. Der Sumpf des Flashs wurde in eine Rektifikationskolonne geleitet, um das restliche Ethanol zurückzugewinnen. In der Kolonne wurde das restliche Ethanol über Kopf mit einer Reinheit von etwa 95 % als Azeotrop zurückgewonnen. Es wurde mit dem Flash-Destillat in Richtung der Membranmodule rekombiniert.

Bei bestimmungsgemäßem Betrieb befand sich am Boden der Säule ausschließlich Wasser. Möglicherweise waren auch einige Hochsieder vorhanden, die anschließend abgeleitet und in eine Kläranlage transferiert wurden. Bevor die Destillate die hydrophile Permeationsmembran erreichten, wurden sie überhitzt und gelangten als Gasphase zu den Membranmodulen. Das resultierende Retentat bestand aus denaturiertem Ethanol mit einem Wassergehalt von weniger als 0.1 Gewichts-%. Um Energie zu sparen, wurde der Feed durch eine Teilkondensation des Retentats vorgewärmt. Der Retentatkondensator verflüssigte das restliche Ethanol, das schließlich über einen Sammeltank als Lösungsmittel in die chemische Reaktion zurückgeführt wurde.

Zur Überwachung der Ethanolqualität wurde eine NIR-Transmissions-Durchflusssonde hinter dem Retentatkondensator installier.. Eine optische NIR-Faser verband die Sonde mit einem NIR-Fourier-Transform (FT)-Spektrometer, das mit einem internen Multiplexer und einer Halogenlampe ausgestattet war, siehe nächste Abbildung. Die Anordnung diente der kontinuierlichen Bestimmung des Wassergehalts. Um den maximalen Wassergehalt im Retentat unter der Spezifikation von 0.1 Gewichts-% zu halten, wurde die Zufuhr des Rückgewinnungssystems anhand der NIR-Analyse gesteuert. Der Wassergehalt wurde auf der Grundlage eines chemometrischen Modells unter Verwendung partieller kleinster Quadratregression (Partial least squares regression, PLS) mit einem Satz von etwa 40 Karl-Fischer-Titrationswerten als internem Referenzstandard berechnet. Das FT-NIR-Gerät lieferte etwa alle 40 s einen Messwert, was sich als ausreichend erwies. Um die Einhaltung der Spezifikationen zu gewährleisten, wurde der zulässige Wassergehalt durch die maximal entnehmbare Wassermenge in den Membranmodulen bestimmt. Sobald die auf die Membranen zuströmende Wassermenge deren Trennkapazität überstieg, wurde die Belastung der Membranen auf der Grundlage der PAT-Überwachungsdaten automatisch reduziert.

Der Beitrag zur Kreislaufwirtschaft aus den Emissionen nach Scope 1, d.h. direkt durch Bayer verursacht, kann aufgrund der vermiedenen Verbrennung von Ethanol-Lösungsmittelabfällen auf ca. 8800 t CO2 pro Jahr geschätzt werden.[17] Bei den Scope 3-Emissionen, die nicht durch Bayer verursacht wurden, wurde eine Einsparung von ca. 5.750 t CO2-Äquivalent pro Jahr ausgewiesen. Darüber hinaus ist der wirtschaftliche Nutzen der Ethanol-Rückgewinnung in den letzten Jahren durch den deutlichen Anstieg des Ethanolpreises gewachsen.

Zusammengefasst führt eine vollständige Ethanol-Rückgewinnung von ca. 6,000 t pro Jahr nun zu einer deutlichen Reduzierung des CO2-Fußabdrucks. Insbesondere der Einsatz von NIR-Messtechnik zur Prozesssteuerung sorgt für Kosteneffizienz durch eine deutlich verbesserte Prozessführung und leistet damit einen wertvollen Beitrag für unsere Umwelt und Klimaneutralität.

Entwicklungen in der Mittelinfrarotspektroskopie zur Materialerkennung für schnelle Sortiervorgänge

Bei Industrie- und Siedlungsabfällen kommen häufig verschiedene Arten und Formen von Kunststoffen vor. Für deren Recycling muss die Art des Kunststoffs identifiziert und nach seiner chemischen Beschaffenheit getrennt werden. Besonders wichtig ist es, PVC zu erkennen und vom restlichen Kunststoff zu separieren, da es Korrosion an Metallteilen hervorruft und daher eine große Gefahr für die Verarbeitungsanlagen darstellt. Auch Nicht-Kunststoffmaterialien, die in der Regel zwischen 10 μm und 20 mm Durchmesser anfallen, müssen in den Abfällen erkannt werden. Die spektroskopische Differenzierung ist hier eine probate Methode. Jedoch ist der für die Messaufgabe zu wählende Spektralbereich entscheidend. Die auf ultraviolettem Licht basierende Spektroskopie bspw. ist nicht ausreichend selektiv und viele Kunststoffe sind aufgrund von Additiven schwer zu identifizieren. Auch im sichtbaren Spektralbereich ist eine Unterscheidung kaum möglich, da Kunststoffe in der Regel eingefärbt und damit für die Messgeräte nicht erkennbar sind. Die zugesetzten organischen Farbstoffe haben definierte Chromophore im sichtbaren Bereich, absorbieren aber nicht im NIR- und MIR-Bereich. Selbst bei schwarz gefärbten Textilien zeigen die Chromophore im NIR-Bereich keine Absorption. Daher erweisen sich NIR und MIR als geeignete Bereiche für Analyse- und Überwachungsaufgaben.

Bislang wurde die NIR-Spektroskopie häufig genutzt, da es schnelle Detektoren auf der Basis von Indium-Gallium-Arsenid-Pin-Dioden gibt, die oft als PIN-Dioden-Zeilenspektrometer realisiert wurden. Die analytischen Überwachungssysteme müssen jedoch mit einer multivariaten Datenanalyse kombiniert werden, was umfangreiche Datenmengen und ein aufwändiges Training erfordert. Aufgrund der begrenzten Auflösung und Selektivität der NIR-Spektroskopie weisen verschiedene Kunststoffe überlappende spektrale Banden auf, die nicht univariat ausgewertet werden können. Aus spektroskopischer Sicht ist der MIR-Bereich aufgrund seiner extrem hohen Selektivität sowohl für Kunststoffe als auch für andere Verbindungen und Oberflächen wie organisches Gewebe, Metalle und anorganische Materialien vorteilhafter. Bisherige Einschränkungen bestanden darin, dass Oberflächen nicht gleichzeitig mit ausreichender Selektivität, hohem Kontrast und vor allem hoher Geschwindigkeit gescannt werden konnten. In den letzten Jahren konnten hier entscheidende Vorteile erreicht werden.[18]

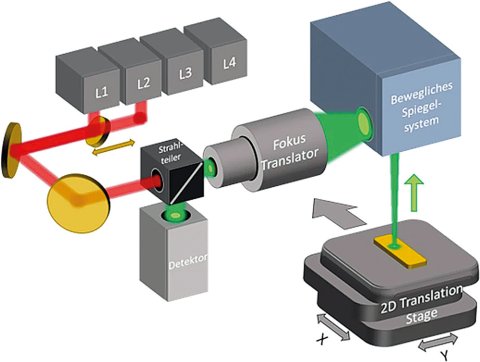

Abbildung 5 zeigt eine schnell scannende MIR-Anordnung zur Charakterisierung von Kunststoffen in Abfallströmen.[18] Das Gerät verwendet vier Wellenlängen, die so ausgewählt sind, dass die interessierenden Komponenten spektroskopisch getrennt und damit gleichzeitig identifiziert werden können. Die Technologie ermöglicht eine kontrastreiche Oberflächenerkennung. Die Scangeschwindigkeit beträgt 3 Mio. Pixel pro Sekunde bei einer räumlichen Auflösung von 10 µm. Mit dieser Leistung können Partikel, Kunststoffteile und sogar grobe Granulate mit einer Größe ab etwa 50 µm erkannt werden. Sobald die Komponenten charakterisiert sind, wird eine mechanische Trennung durch einen Luftstrom erreicht. Die Luftdüsen und der Luftstrom werden auf der Grundlage der Ergebnisse der MIR-Überwachung gesteuert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Rückgewinnung von Kunststoffen als Rohstoff in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen wird. MIR-Techniken mit schneller Abtastung werden hohe Selektivität und Oberflächenidentifizierung für Kunststoffe und Materialien mit ausreichender Geschwindigkeit für die mechanische Trennung bieten.

PAT als Treiber für Nachhaltigkeit in Bioprozessen

Biotechnologische Prozesse spielen eine entscheidende Rolle bei der Herstellung von Arzneimitteln, Biokraftstoffen und Lebensmittelzutaten. Die Umstellung von Edelstahl auf Einwegtechnologien (Single-Use Technologies, SUT) hat die Nachhaltigkeit bereits verbessert, da die Notwendigkeit der Reinigung vor Ort (Cleaning-in-place, CIP) und der Sterilisation vor Ort (Sterilization-in-place, SIP) entfällt, wodurch der Wasser- und Energieverbrauch reduziert wird. Gleichzeitig wird das Risiko von Kreuzkontaminationen gesenkt, während eine größere Prozessflexibilität, kürzere Chargenumlaufzeiten, ein kleinerer Platzbedarf und geringere Kapitalinvestitionen ermöglicht werden.[19]

Die Einwegtechnologie ist jedoch nur ein Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Produktion. PAT bringt diesen Weg weiter voran, indem sie die Ressourcennutzung optimiert und die Abfallmenge minimiert. Inline-Sensoren werden in der biopharmazeutischen Produktion häufig zur Überwachung kritischer Parameter wie pH-Wert, gelöster Sauerstoff und Metaboliten eingesetzt, um ein effizientes Zellwachstum zu gewährleisten und Chargenausfälle zu reduzieren. Geeignete Metaboliten-Sensoren wurden als genetisch kodierte, elektrochemische, optische und enzymatische Sensoren realisiert. Beschrieben wurde eine Echtzeitüberwachung, die zu einem um bis zu 30 % geringeren Materialverbrauch und einem geringeren Kontaminationsrisiko führte.[20,21] Während die Kontrolle des pH-Werts und des gelösten Sauerstoffs bereits in hohem Maße automatisiert und in die Arbeitsabläufe von Bioprozessen integriert ist, wird die Anwendung der Impedanzspektroskopie und der kapazitätsbasierten Zellüberwachung noch nicht ausreichend genutzt, so dass hier noch erhebliches Potenzial besteht.[22-24]

Darüber hinaus wurde PAT eingesetzt, um die Prozesseffizienz in Fed-Batch- und Perfusionssystemen zu verbessern. Durch die präzise Steuerung der Nährstoffzufuhr konnte übermäßiger Medienverbrauch minimiert und gleichzeitig die optimale Lebensfähigkeit der Zellen erhalten werden. Dadurch wurde nicht nur der Rohstoffverbrauch gesenkt und die Lebensdauer der Kulturen verlängert, sondern auch der gesamte ökologische Fußabdruck verringert. Bei Perfusionsprozessen wurden die Prozesszeiten verkürzt, der Materialverbrauch reduziert und die Kosten gesenkt. Gleichzeitig wurden höhere Zelldichten erreicht, was zu einer höheren Produktausbeute und -qualität führte – und das alles bei einem geringeren Produktionsvolumen.[25] PAT bietet somit einen komplementären Ansatz, der sowohl die Effizienz als auch die Nachhaltigkeit stärkt. Auch andere Branchen nutzen PAT für Nachhaltigkeit. In der Biokraftstoffproduktion erhöhte die PAT-gesteuerte Fermentationskontrolle die Ethanolausbeute und minimierte gleichzeitig den Rohstoffabfall.[26] Die Lebensmittelindustrie profitiert von der Nahinfrarot-Spektroskopie (NIR), um die Verwendung von Zutaten zu optimieren und so Lebensmittelabfälle und den Energieverbrauch zu reduzieren.[27]

In Zukunft wird die Rolle der PAT noch weiter an Wichtigkeit gewinnen. Aufstrebende Technologien wie künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen und digitale Zwillinge werden zunehmend in PAT-Systeme integriert und vorausschauende Kontrollstrategien und Entscheidungsfindung in Echtzeit ermöglichen. Diese Entwicklungen werden neue Möglichkeiten für adaptive Bioprozesse eröffnen, bei denen die Systeme autonom auf veränderte Prozessbedingungen reagieren, um eine optimale Leistung aufrechtzuerhalten.[28] Darüber hinaus wird die fortschreitende Miniaturisierung und Modularisierung der Sensortechnologie dezentrale und agile Herstellungskonzepte unterstützen, was der wachsenden Nachfrage nach flexiblen, kleinen Produktionseinheiten in der personalisierten Medizin und der Biologika-Herstellung auf Abruf entspricht.[21]

Schwingungszirkulardichroismus zur Enantionmerendiskriminierung

Aufgrund der unterschiedlichen pharmakologischen Wirkungen von Enantiomeren ist die Charakterisierung chiraler Arzneimittel seit 1992 von der Food and Drug Administration (FDA) und seit 1994 von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) vorgeschrieben.[29] Dies hat Fortschritte bei der asymmetrischen Synthese und bei chiralen Analysetechniken bewirkt, sodass Enantiomerenreinheit in Produktion und Qualitätskontrolle überwacht und sichergestellt werden können. Herkömmliche chirale Analyseverfahren wie Röntgenkristallographie und Kernspinresonanz (NMR) sind jedoch zeitaufwändig und für eine Prozessüberwachung in Echtzeit ungeeignet, so dass sie mit PAT-Anforderungen weitgehend inkompatibel sind.

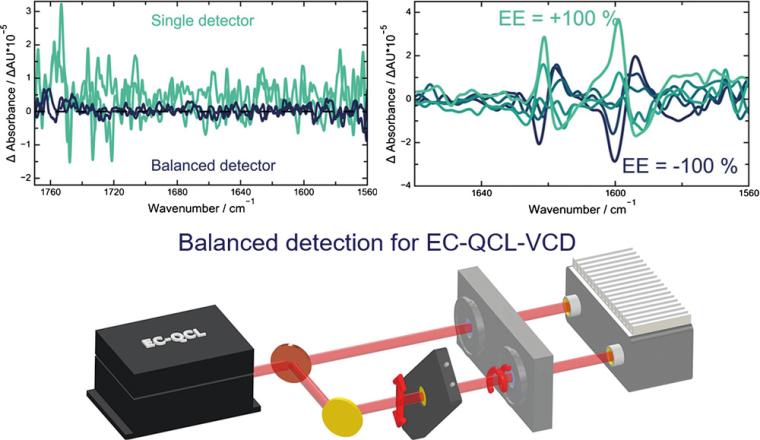

Schwingungszirkulardichroismus ist eine leistungsstarke Technik zur Bestimmung der absoluten Konfiguration von Molekülen ohne spezielle Reagenzien oder chirale Trennsäulen. Sie beruht auf der unterschiedlichen Absorption von links- und rechts-zirkular polarisiertem Licht im infraroten Spektralbereich. VCD-Signale sind jedoch in der Regel um vier bis sechs Größenordnungen schwächer als klassische Absorptionssignale und erfordern lange Aufnahmezeiten, um ein akzeptables Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) zu erreichen. Durch die Nutzung der hohen Brillanz eines Quantenkaskadenlasers mit externem Resonator (External Resonator Quantum Cascade Laser, EC-QCL) in Kombination mit einer verbesserten Stabilisierung durch ein Zwei-Detektor balanciertes Detektionsschema, siehe Abb., werden ähnliche Rauschwerte erreicht wie bei der klassischen Absorption. Im Vergleich zu modernen FT-IR-VCD werden ähnliche Rauschwerte bei deutlich kürzeren Aufnahmezeiten erreicht.[30]

Dieser Fortschritt ermöglichte erste Studien an kleinen Molekülen und Proteinen.[13,31] Kürzlich wurde EC-QCL-VCD mit einer Aufnahmezeit von 146 s für das Echtzeitmonitoring des Enantiomerenüberschusses (EE) des Enantiomerenpaares R/S-1,1‘-bi-2-Naphthol in Lösung demonstriert. Verschiedene Mischungen der beiden Komponenten wurden verwendet, um einen Razemisierungsprozess zu simulieren. Die Spektraldaten wurden mit einer Zeitauflösung von 6 min über drei Konzentrationsstufen hinweg erfasst. QCL-VCD wurde hinsichtlich der Empfindlichkeit gegenüber dem molaren und dem Enantiomerenüberschuss (EE) bei der Zeitauflösung bewertet, die für das chirale Monitoring in chemischen Prozessen relevant ist. Die anschließende chemometrische Auswertung mittels PLS ergab eine kreuzvalidierte Vorhersagegenauigkeit von 2,8 % EE und eine robuste Vorhersage auch für den Testdatensatz (Fehler = 3,5 % EE). Ein entscheidender Vorteil der EC-QCL ist ihre breite Abstimmbarkeit bei gleichzeitiger präziser Auswahl einzelner Wellenzahlen für die Messungen. Diese Eigenschaft bietet nicht nur eine außergewöhnliche Flexibilität, sondern ermöglicht auch deutlich schnellere VCD-Messungen im Vergleich zu herkömmlichem FT-IR-VCD. Diese Fähigkeit hat sich bei der Aufklärung der Sekundärstruktur von Proteinen bewährt und ermöglicht den Nachweis bei Konzentrationen von nur 10 mg/mL in D2O innerhalb von 5 min durch Beschränkung der Emission auf die Amid-I‘-Bande. Diese verbesserte Zeitauflösung erleichtert das Echtzeitmonitoring der Proteindynamik mittels VCD.[13]

Eine große Herausforderung bei der Realisierung hochempfindlichen EC-QCL-VCD mit hoher Zeitauflösung ist die Minimierung der linearen Doppelbrechung, die aufgrund von Änderungen des Polarisationszustands zu Basislinienartefakten führt. Diese Artefakte entstehen in erster Linie durch optische Unzulänglichkeiten, wie z. B. Dehnungen in Linsen und Fenstern. Um diese Effekte abzuschwächen, sind hoch optimierte optische Systeme und fortschrittliche Multimodulationstechniken, wie z. B. die duale Polarisationsmodulation, erforderlich. [32]

Während VCD wertvolle Einblicke in ein breites Spektrum von Analyten liefert, wurde ihre Verwendung durch die Herausforderungen an FT-IR-VCD begrenzt. Moderne QCL-Technologien wie breit abstimmbare EC-QCL oder Arrays von DFB-Lasern mit diskreten Wellenlängen bieten eine transformative Lösung, um diese Einschränkungen zu überwinden. Der höhere Durchsatz und die Möglichkeit, sich nur auf die aussagekräftigsten Wellenlängen zu konzentrieren, werden nur zusammen mit innovativen spektroskopischen Designs eine weitere Steigerung der Empfindlichkeit ermöglichen, was zu deutlich kürzeren Messzeiten in gezielten Anwendungen führt. Basierend auf der QCL-Technologie lässt sich die Messzeit zur Gewinnung hochwertiger VCD-Spektren von Stunden auf wenige Minuten reduzieren. Dies wird höchstwahrscheinlich die Anwendbarkeit von VCD über die Grundlagenforschung hinaus erweitern und den Weg für das Online-Monitoring chiraler Reaktionen ebnen. QCL-VCD hat das Potenzial, sich bei der Echtzeit-Bestimmung des EE hervorzutun und die Bedeutung der zeitaufwändigen chiralen Offline-Chromatographie für die Prozessüberwachung und -steuerung zu verringern. Dies wird Abfall und Zykluszeiten reduzieren und somit zu nachhaltigen Prozessen beitragen. Darüber hinaus sehen wir ein großes Potenzial in der Verwendung von EC-QCL-VCD für die Untersuchung von Proteinaktivität und Proteinstrukturänderungen in biotechnologischen Prozessen.

Expertenmeinung

Die neuen Prozesstechnologien, die zur Schließung der angestrebten Kreislaufströme benötigt werden, erfordern neue PAT-Lösungen für neue Messaufgaben. Einige werden neue Wege für Unternehmen bedeuten, andere werden neue Messaufgaben unter Verwendung bestehender PAT definieren – wieder andere werden zu ungelösten PAT-Aufgaben führen, die es zu bewältigen gilt. Zu den letzteren zählt der erste Schritt des Kunststoffrecyclings, die Materialerkennung, als eine Voraussetzung für die folgende Sortierung. Techniken wie die Schwingungsspektroskopie bieten die gewünschte hohe Spezifität und Geschwindigkeit. Die Zukunft der PAT steht auch vor großen Herausforderungen, wenn es darum geht, die Kreislaufwirtschaft in Wasser- und Abwasserbehandlungen zu ermöglichen, bei denen der Nachweis von Bestandteilen im Spurenbereich entscheidend ist. Diese Messaufgaben erfordern Nachweismöglichkeiten im ppb-Bereich und Spezifität auf molekularer Ebene. Da den meisten Online-Methoden entweder die erforderliche Empfindlichkeit oder Spezifität fehlt, werden chromatographische Online-Methoden und Online-Probenanreicherungstechniken wie SPE-IC-DC zunehmend an Bedeutung gewinnen, um diese PAT-Herausforderungen zu meistern.

Darüber hinaus werden die regulatorischen Anforderungen die Entwicklung zukünftiger PAT-Aufgaben weiterhin prägen und den Bedarf an hochpräzisen und zuverlässigen Messtechnologien unterstreichen. Für pharmazeutische Prozesse sind anspruchsvolle Methoden wie EC-QCL-VCD zur Unterscheidung von Enantiomeren vielversprechende Fortschritte. Die hohe Variabilität der Zusammensetzung von biobasierten Rohstoffen und Substratströmen aus dem Recycling hat schwerwiegende Auswirkungen auf die nachgelagerte Verarbeitung und kann dazu führen, dass bestimmte nachgelagerte Prozesse auf industrieller Ebene kaum durchführbar sind, es sei denn, PAT überwacht diese Variabilität und hilft dabei, sie zu verringern. In diesem Zusammenhang dient PAT nicht nur als Optimierungswerkzeug, sondern wird zu einem strategischen Pfeiler beim Aufbau belastbarer, zukunftsfähiger Produktionssysteme, die sowohl wirtschaftlich tragfähig als auch umweltverträglich sind. Da sich die Empfindlichkeit und vor allem der Durchsatz der neuen Sensortechniken weiter verbessern, werden Algorithmen des maschinellen Lernens (ML) immer häufiger eingesetzt, um Rohspektren und -daten in chemische Informationen umzuwandeln. Moderne Deep-Learning-Ansätze, z. B. Convolutional Neural Networks, bieten einen vielversprechenden Weg, um die Möglichkeiten der multivariaten Kalibrierung zu erweitern. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass ein Modell nur so gut ist wie die zum Training verwendeten Daten. Wenn die künstlich angereicherten Trainingsdaten grundlegende physikalische Gesetze ignorieren oder ihnen widersprechen, gilt dies auch für das darauf aufbauende Modell. Daher wird chemisches und spektroskopisches Fachwissen – heute oft als Domänenwissen bezeichnet – für eine genaue quantitative Analyse grundlegend bleiben, auch wenn die Automatisierung mit Hilfe von Large Language Models (LLM) die zugrundeliegende Komplexität zunehmend verbirgt und die Erstellung chemometrischer Modelle für nicht fachkundige Benutzer erleichtert. Unterstützt wird dies durch die einfache, sofort verfügbare Kombination von LLM und Python. Fachkundige Anwendungen wurden in der petrochemischen und der Milchindustrie demonstriert, wo das Ausgangsmaterial der Rohstoffe variiert und die automatisierte Generierung von Modellen ein großer Fortschritt ist.[33-35] Da die Industrien die Digitalisierung und Automatisierung weiter vorantreiben, bleibt PAT ein wichtiger Wegbereiter für eine nachhaltige, qualitativ hochwertiges Bioprocessing. Sensoren haben sich als kostengünstige, schnell erfassende Werkzeuge etabliert, während ihre Kombination zu Schwärmen noch nicht ausgenutzt wird. Es bleibt von größter Bedeutung, dass der Wissenstransfer über Sektoren und Branchen hinweg gefördert wird. Durch die branchenübergreifende Integration von PAT haben die Hersteller nicht nur die Prozesseffizienz verbessert, sondern auch einen Beitrag zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (sustainable development goals, SDGs) geleistet, insbesondere zu verantwortungsvollem Konsum und verantwortungsvoller Produktion (SDG 12) und Klimaschutz (SDG 13). Eines der Schlüsselthemen für den Erfolg bleibt die Begleitung der neuen Prozesse von der Laborphase über die Pilotierung bis hin zu großtechnischen Produktionseinheiten mit PAT.[36] Ihre breite Einführung wird für das Erreichen der dualistischen Ziele der industriellen Wettbewerbsfähigkeit und der Gesundheit des Planeten entscheidend sein.

Die Autoren widmen diesen Trend-Artikel dem Arbeitskreis Prozessanalytik (AK PAT) der Fachgruppe Analytische Chemie der Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh) anlässlich seines 20-jährigen Bestehens.

Die englischsprachige Version dieses Artikels wurde unter Creative Commons CC BY veröffentlicht. Eifert T., Gerlach M., Dahlmann K., Lendl B., Rädle M., Jaeger M. Becoming fully circular facilitated by PAT. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2025. https://doi.org/10.1007/s00216-025-05977-y

MJ dankt der Hochschule Niederrhein für finanzielle Unterstützung bei den Publikationskosten durch ihren Open Access Publication Fund.

Die Autoren erklären, dass sie keine konkurrierenden Interessen haben.

Autoren:

Dr. Tobias Eifert, Covestro, Uerdingen, AK PAT, GDCh

Dr. Martin Gerlach, Bayer, Dormagen, AK PAT, GDCh

Dr. Katharina Dahlmann, Hamilton, Domat/Ems, Schweiz, AK PAT, GDCh

Prof. Dr. Bernhard Lendl, TU Wien, Österreich, AK PAT, GÖCH/GDCh

Prof. Dr. Matthias Rädle, TH Mannheim, Mannheim, AK PAT, GDCh

Prof. Dr. Martin Jaeger, HS Niederrhein, Krefeld, AK PAT, GDCh

1. Anastas P. Green Chemistry: Principles and Practice. Chemical Society Reviews. 2010;39:301-312. https://doi.org/10.1039/B918763B.

2. Armenta S, Garrigues S, de la Guardia M. Green Analytical Chemistry. Trends in Analytical Chemistry. 2008;27:497-511. https://doi.org/10.1016/j.trac.2008.05.003.

3. Pena-Pereira F, Wojnowski W, Tobiszewski M. AGREE: Analytical GREEnness Metric Approach and Software. Analytical Chemistry. 2020;92:10076−10082. https://doi.org/10.1021/acs.analchem.0c01887.

4. BioPhorum, https://www.biophorum.com/ (Zugriff: 10.04.2025)

5. Gede M, Szekely G. 9 Process analytical technology. In: Sustainable Process Engineering. Berlin, Boston: De Gruyter; 2021. p.158-180. https://doi.org/10.1515/9783110717136-009.

6. Hetzler Z, Lott N, Poonam A D, Dalgan S, Wei Q. Single-use biosensors for biomanufacturing: Perspective on the state-of-the-art. Current Opinion in Biomedical Engineering. 2023;28:100512. https://doi.org/10.1016/j.cobme.2023.100512.

7. Simon F, Gehrenkemper L, von der Au M, Traub H, Vogl J, Meermann B, Steinhauser G, Retzmann A, Rahimi P, Falahi S, Joseph Y, Deilman M, Herwig C, Jäger M, Legner R, Lendl B, Rädle M, Richert J, Beleites C, Kraft J, Paul A, Steiner G, Pöthig A. Trendbericht Analytische Chemie 2022. Nachrichten aus der Chemie. 2022;70:52-65. https://doi.org/10.1002/nadc.20224123794.

8. Interessengemeinschaft Automatisierungstechnik der Prozessindustrie NAMUR, Technologie-Roadmap der “Prozess-Sensoren 2027+”, 2021, https://www.namur.net/fileadmin/media_www/Dokumente/Roadmap_Prozesssensoren_2027.pdf (Zugriff: 10.04.2025)

9. Eifert T, Eisen K, Maiwald M. et al. Current and future requirements to industrial analytical infrastructure—part 2: smart sensors. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2020;412:2037–2045. https://doi.org/10.1007/s00216-020-02421-1

10. AMA Association for Sensors and Measurement, VDI. Sensor Trends 2030. March 2030;p 107. https://sensortrends.ama-sensorik.de/en/ (Zugriff: 10.04.2025).

11. Olkowska E, Polkowska Z, Namieśnik J. A solid phase extraction–ion chromatography with conductivity detection procedure for determining cationic surfactants in surface water samples. Talanta. 2013;116:210-216. https://doi.org/10.1016/j.talanta.2013.04.083.

12. Alexandros C, Lazanas A C, Prodromidis M I. Electrochemical Impedance Spectroscopy─A Tutorial. ACS Measurement Science Au. 2023; 3:162-193.

https://doi.org/10.1021/acsmeasuresciau.2c00070.

13. Hermann D R, Ramer G, Lendl B. External Cavity Quantum Cascade Laser Vibrational Circular Dichroism Spectroscopy for Fast and Sensitive Analysis of Proteins at Low Concentrations. Analytical Chemistry. 2024;96:19363-19369. https://doi.org/10.1021/acs.analchem.4c03498.

14. Covestro AG, (2024). 2024 ESG Investor Presentation. (accessed 31.03.2025, https://www.covestro.com/-/media/covestro/corporate/investors/financial-documents-and-presentations/presentations-and-documents/2024/covestro_esg_ir_presentation_2024.

15. Happel O, Schießer Y, Bieber S, Letzel T, Wagner M, Armbruster D, Schmutz B., Target- und Non-Target-Analytik in stark salzhaltigen Prozesswässern, Vom Wasser. 2025;123:3-9. https://doi.org/10.1002/vomw.202500001.

16. Chea J D, Christon A, Pierce V, Reilly J H, Russ M, Savelski M, Stewart Slater C, Yenkie K M. Framework for Solvent Recovery, Reuse, and Recycling In Industries. Computer Aided Chemical Engineering. 2019;47:199-204. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818597-1.50032-1.

17. Schafer T. The Often-Overlooked Benefits Of Recovering And Recycling Your Own Solvents. Pharmaceutical Processing World. 2017 https://www.pharmaceuticalprocessingworld.com/the-often-overlooked-benefits-of-recovering-and-recycling-your-own-solvents/ (Zugriff: 06.04.2025)

18. Kümmel T, Teumer T, Doernhofer P, Methner F-J, Waengler B, Raedle M. Contrast enhancement of surface layers with fast middle-infrared scanning. 2019;5:e02442. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02442.

19. Ottinger M, Wenk I, Pereira J, John G, Junne S Single-Use Technology in the Biopharmaceutical Industry and Sustainability: A Contradiciton? Chemie Ingenieur Technik. 2022;94:1883-1891. https://doi.org/10.1002/cite.202200105.

20. Dürauer, Astrid, Alois Jungbauer, and Theresa Scharl. "Sensors and chemometrics in downstream processing." Biotechnology and Bioengineering. 2024;121:2347-2364. https://doi.org/10.1002/bit.28499.

21. Moyle, D. Biomanufacturing Technology Roadmap-Modular and Mobile. Tech. rep. BioPhorum Operations Group Ltd, 2017. (Zugriff:: 26.04.2025) https://www.biophorum.com/download/modular-mobile/

22. Nacke T, Barthel A, Beckmann D, Friedrich J, Helbig, Marko P, Peter, Pliquett U, Sachs J. Messsystem für die impedanzspektroskopische Breitband-Prozessmesstechnik. tm - Technisches Messen. 2011;78:3-14. https://doi.org/10.1524/teme.2011.0077.

23. Cannizzaro C, Gügerli R, Marison I, von Stockar U. On-line biomass monitoring of CHO perfusion culture with scanning dielectric spectroscopy. Biotechnology and Bioengineering. 2003;84:597-610. https://doi.org/10.1002/bit.10809.

24. Nacke, T, Anhalt, M, Frense D, Beckmann, D. Anwendungsmöglichkeiten der Impedanzspektroskopie in der Biotechnologie (Application of the Impedance Spectroscopy in the Biotechnology). tm - Technisches Messen. 2002;69:12. https://doi.org/10.1524/teme.2002.69.1.012.

25. Barbaroux M, Horowski B, Mokuolu S, Petrich M A, Whitford W, The Green Imperative: Part One — Life-Cycle Assessment and Sustainability for Single-Use Technologies in the Biopharmaceutical Industry. BioProcess International. 2020;18:12-19. https://www.bioprocessintl.com/single-use/the-green-imperative-part-one-life-cycle-assessment-and-sustainability-for-single-use-technologies-in-the-biopharmaceutical-industry

26. Cabaneros Lopez P, Feldman H, Mauricio-Iglesias M, Junicke H, Jakob Kjøbsted Huusom J, Gernaey K V. Benchmarking real-time monitoring strategies for ethanol production from lignocellulosic biomass. Biomass and Bioenergy. 2019;127:105296. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2019.105296

27. Fodor M, Matkovits A, Benes E L, Jókai Z. The role of near-infrared spectroscopy in food quality assurance: A review of the past two decades. Foods. 2024;13:3501. https://doi.org/10.3390/foods13213501

28. Currie S, Process analytical technology for CGTs - the big discussion - Biophorum 2023. (Zugriff: 26.04.2025) https://www.biophorum.com/news/process-analytical-technology-for-cgts/

29. Hancu G, Modroiu A. Chiral Switch: Between Therapeutical Benefit and Marketing Strategy. Pharmaceuticals. 2022;15: 240. https://doi.org/10.3390/ph15020240

30. Hermann D R, Ramer G, Kitzler-Zeiler M, Lendl B. Quantum cascade laser-based vibrational circular dichroism augmented by a balanced detection scheme. Analytical Chemistry. 2022;94:10384-10390. https://doi.org/10.1021/acs.analchem.2c01269.

31. Hermann D R, Ramer G, Riedlsperger L, Lendl B. Chiral Monitoring Across Both Enantiomeric Excess and Concentration Space: Leveraging Quantum Cascade Lasers for Sensitive Vibrational Circular Dichroism Spectroscopy. Applied Spectroscopy. 2023;77:1362-1370. https://doi.org/10.1177/00037028231206186.

32. Nafie L A. Dual Polarization Modulation: A Real-Time, Spectral-Multiplex Separation of Circular Dichroism from Linear Birefringence Spectral Intensities. Applied Spectroscopy. 2000;54:1634-1645. https://doi.org/10.1366/0003702001948664.

33. Pell R J, Scott Ramos L, Rohrback B. Automation of Local Regression Model Building for Spectroscopic. Journal of Chemometrics. 2025;39: e3637. https://doi.org/10.1002/cem.3637.

34. Yu H, Wang X, Shen F, Long J, Du W. Novel automatic model construction method for the rapid characterization of petroleum properties from near-infrared spectroscopy. Fuel. 2022;316: 123101. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2021.123101.

35. Li M,Sun D, Liu S, Zhao R, Zhang K. Construction of rapid prediction models for TN and TP in dairy farms slurry under different seasons by near infrared spectroscopy. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. 2024;305; 123517. https://doi.org/10.1016/j.saa.2023.123517.

36. Eisen K, Eifert T, Herwig C, Maiwald M. Current and future requirements to industrial analytical infrastructure—part 1: process analytical laboratories. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2020;412:2027-2035. https://doi.org/10.1007/s00216-020-02420-2.

Dieser Beitrag ist in CITplus 10/2025 erschienen

Lesen Sie mehr! Aktuelle Nachrichten, meinungsbildende Interviews, detaillierte Marktberichte und fundierte Fachartikel geben CITplus-Lesern den entscheidenden Informationsvorsprung!

Zur aktuellen AusgabeAnbieter