Solids & Recycling-Technik Dortmund 2026 - Synergieffekte auf dem Fachmesse-Duo

20 Jahre Solids Dortmund! Die Jubiläumsausgabe steht unter dem Motto „Ideen, die bewegen. Lösungen, die bleiben.“

20 Jahre Solids Dortmund! Die Jubiläumsausgabe steht unter dem Motto „Ideen, die bewegen. Lösungen, die bleiben.“

Langzeitanalyse zeigt: Trotz schwierigem Marktumfeld bleiben die Zukunftserwartungen für Wasser-, Recycling- und Kreislaufwirtschaftstechnologien hoch – und bündeln sich im Mai auf der IFAT Munich in München.

Das Pilotprojekt demonstriert die Recyclingfähigkeit von Hochleistungskunststoffen aus Automobil Schredder Rückständen (ASR) zusammen mit nachwachsenden Rohstoffen.

Pruvia entwickelt innovative Pyrolysetechnologie für Mischkunststoffe. MLM-R-Verfahren erzeugt homogene Temperaturen und vermeidet Verkokung. Kommerzielle Anlage in Gendorf verarbeitet 70.000 t jährlich.

Kunststoffpyrolyse wandelt schwer verwertbare Abfälle in Rohstoffe um, kann aber mechanisches Recycling nicht ersetzen. Dechema sieht Potenzial als Ergänzung trotz technischer und regulatorischer Hürden.

Ein entscheidender Schritt, um die Produktion von Batteriezellen umweltfreundlicher und kostengünstiger zu gestalten, sind innovative Produktionsprozesse.

Wie sich Kunststoffe aus komplexen Gemischen effizient zurückgewinnen lassen, demonstriert das Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung IVV auf der Messe K vom 8. bis 15. Oktober 2025 in Düsseldorf.

Hosokawa Alpine, Hersteller von Maschinen und Anlagen zur Pulververarbeitung, hat ein Technikum für die Verarbeitung kritischer Materialen insbesondere der Batteriematerialien errichtet.

Fachmesse mit neuen Themenbereichen und hoher Beteiligung.

Forschungsprojekt nutzt STS 25 Mc11 zur Prozessoptimierung.

Mit neuer Special Area zur Prozessautomatisierung und hoher Ausstellerbeteiligung startet die Messe 2026 mit Rückenwind in die nächste Runde.

Sascha Stiller wird CEO, Hubert Stojanovic CSO von Zeppelin Systems

End-of-life-Batterien (EoLB) aus der Elektromobilität bringen eine Vielzahl an Herausforderungen im Recycling mit sich.

In der Reinraumtechnologie gewinnen nachhaltige Materialien und hohe Performance zunehmend an Bedeutung

Pruvia GmbH baut im Chemiepark Gendorf eine der größten Plastic-to-Oil-Anlagen Europas. Das Verfahren wandelt Mischkunststoffabfälle in zirkuläres Naphtha um, das in der petrochemischen Industrie verwendet wird.

Die EU-Batterieverordnung strebt an bis 2027 50% des Lithiums durch Recycling zurückzugewinnen. Die komplexen Prozesse zum Recycling von Batteriematerialien erfordern eine interdisziplinäre Zusammenarbeit, um die optimale Prozesslösung zu finden und Anlagen danach zu bauen.

Woher kommen die Rohstoffe der Zukunft? Wie reduzieren wir Abfälle und bekämpfen gleichzeitig den Klimawandel? Diese Fragen stehen im Zentrum der Circular Economy, deren Hauptziel es ist, Stoffkreisläufe zu schließen. Ob seltene Metalle, Wasser oder Kohlenstoff – die Circular Economy fokussiert auf die Wiederverwendung von Ressourcen. Doch das System ist komplex und umfasst zahlreiche miteinander verknüpfte Kreisläufe. Ein aktuelles Dechema-Statuspapier analysiert dieses Geflecht aus der Perspektive der Biotechnologie und der chemischen Verfahrenstechnik, denn diese Disziplinen sind entscheidend für die Umsetzung.

Die ambitionierten Recyclingziele der EU und die wachsenden Anforderungen an die chemische Industrie sowie die Markenhersteller erhöhen den Druck auf den Recyclingsektor. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach erneuerbaren Rohstoffen für Chemikalien und Materialien, was die Frage aufwirft, welche Recyclingtechnologien am besten geeignet sind. Die Advanced Recycling Conference beleuchtet spartenübergreifende Lösungen, während eine neue Studie einen globalen Überblick über die Kapazitäten von Advanced Recycling-Technologien bietet.

Die präzise Zerkleinerung von Batterien ist entscheidend für die Batterieforschung, Qualitätskontrollen und das Recycling. Durch die Zerkleinerung können Verunreinigungen erkannt und die Materialzusammensetzung analysiert werden, was zur Verbesserung der Produktionsprozesse beiträgt. Besonders Lithium-Ionen-Batterien, die in Elektrofahrzeugen und Elektronik weit verbreitet sind, profitieren von diesen Verfahren. Fehler in der chemischen Zusammensetzung können die Sicherheit und Leistung beeinträchtigen, weshalb kontinuierliche Überwachung erforderlich ist. Zudem spielt die Zerkleinerung eine wichtige Rolle im Recyclingprozess, indem wertvolle Rohstoffe wie Lithium, Kobalt und Nickel zurückgewonnen werden, was zur Ressourcenschonung beiträgt.

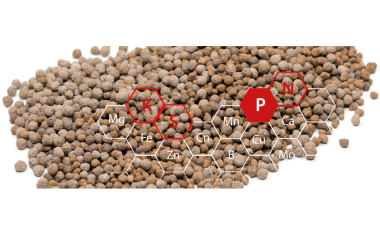

Phosphor ist ein unverzichtbares Element, das hauptsächlich aus Phosphaterzen gewonnen und überwiegend in der Landwirtschaft eingesetzt wird. Angesichts begrenzter Ressourcen hat die EU ab 2029 die Rückgewinnung von Phosphor aus Klärschlamm vorgeschrieben. Eirich bietet innovative Verfahren zur Nutzung von Klärschlammasche als Düngemittel und zur Gewinnung von Phosphorsäure. Auch die Schweiz fördert die Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm und Tiermehl, um unabhängiger von Importen zu werden. Ab 2029 wird die Phosphorrückgewinnung in Deutschland Pflicht, was die langfristige Versorgung mit diesem lebenswichtigen Element sichert.

Die Einführung der neuen Maschinenverordnung (EU) 2023/1230 löst die bisherige Maschinenrichtlinie 2006/42/EG ab und bringt Änderungen und Modernisierungen mit sich. Neben den gestiegenen Anforderungen an die Sicherheit und Funktionalität von Maschinen rückt auch das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus. Besonders die neuen Recyclinganforderungen zielen darauf ab, den ökologischen Fußabdruck der Maschinenproduktion zu verringern und die Kreislaufwirtschaft zu fördern. Im Interview gibt Gregor Dietz, Marktmanager bei SEW-Eurodrive in Bruchsal, Einblicke in die praktischen Auswirkungen der Verordnung.

Batterien mit LFP-Kathoden werden bislang fast nur in China produziert. Um diese Abhängigkeit zu verringern, setzt Lanxess auf zwei alternative Herstellprozesse für LFP-Kathodenmaterial und bietet dafür neue Rohstoffe an. Dazu zählen etwa zwei neue Eisenoxide sowie Eisenphosphat. Ziel ist es, gemeinsam mit Partnern eine Wertschöpfungskette für LFP-Batterien zu schaffen, die westliche Märkte sicher versorgt. Im Fokus stehen dabei unbedenkliche Rohstoffe, Klimafreundlichkeit und ein effizientes Recycling im Sinne von Stoffkreisläufen.

Die Rohstoffe in Batterien machen ein großen Teil der Kosten und der Leistungsfähigkeit einer Batterie aus. Die Qualitätskotrolle der Ausgangsprodukte wie auch der verarbeiteten Materialien im Prozess sowie auch von recycelten Batteriewerkstoffen trägt daher erheblich zur Kosteneffizienz der Batterieproduktion bei. Kerstin Dreblow und Sabrina Hakelberg geben im Interview mit CITplus einen Überblick über die Möglichkeiten von Deutsche Metrohm Prozessanalytik, um die Batterieindustrie für mehr Effizienz und Performance zu unterstützen.

Die Idee von Hannes Weber war es, aus dem Abfall Bioethanol zu machen. Geschätzte 162 Mio. L könnten so in Zukunft jährlich aus Deutschlands Altbackwaren entstehen.

Soniqtwist versiegelt auch schwierig zu fügende Bio-Materialien, wie z. B. PLA (Polymilchsäure), PHA (Polyhydroxyalkanoate) oder PBAT (Polybutylenadipat-Terephthalat).

Ein Produktrückruf im Lebensmittelbereich stellt per se noch keine Gefahr für die Reputation eines Unternehmens dar. Die Gefahrquelle ist intransparente Kommunikation.

Zum 12.Dezember 2023 hat die Envirochemie aus Eschenbach die DLK Technologies aus Le Locle in der Westschweiz übernommen.

Das bei der Schlammbehandlung abgetrennte Wasser kann als Speisewasser für Kühltürme wiederverwendet werden, ebenso wie bestimmte aus dem Abwasser ausgefällte Stoffe.

TAF Thermische Apparate Freiberg, ein Unternehmen der Pörner Gruppe, erhielt im August 2021 vom Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS den Auftrag für eine Versuchsanlage zur Pyrolyse von Kunststoffen. Der Spezialist für thermochemische Konversionstechnologien leistet damit seinen Beitrag zum Thema Kunststoff-Recycling. Im Juli 2023 wurde die Pyrolyseanlage am Forschungsinstitut erfolgreich in Betrieb genommen.

BHS-Sonthofen liefert an die BASF eine Anlage für die mechanische Aufarbeitung von Lithium-Ionen-Batterien zu Schwarzer Masse.

Wasser wird zunehmend zum knappen Gut. Produktionsbetriebe konkurrieren immer häufiger mit der Bevölkerung, der Landwirtschaft, der Natur und anderen Unternehmen.

Martin Schröder (Bild) übernimmt ab 1. Juni 2023 die Geschäftsführung des Fachverbands Kartonverpackungen für flüssige Nahrungsmittel e.V. (FKN).

Die thermische Klärschlammverwertung schafft die Voraussetzungen für das Recycling von Phosphor. Im niedersächsischen Helmstedt ist die erste der aktuell fünf geplanten Klärschlamm-Monoverbrennungsanlagen (KVA) im Herbst 2022 in Betrieb gesetzt worden. Die eingesetzte Wirbelschichttechnologie zählt zu den Leitverfahren bei partikelbildenden Prozessen und eignet sich hervorragend für die wirtschaftliche Herstellung maßgeschneiderter Dünger.

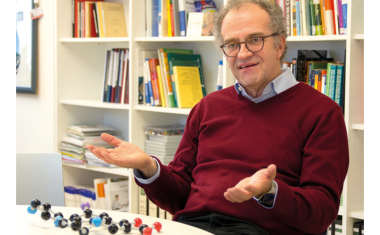

Klaus Kümmerer spricht im Interview über die Bedeutung der nachhaltigen Chemie für die Kreislaufwirtschaft und wie beides dazu beitragen kann, die großen Herausforderungen jetzt und für die Zukunft zu lösen. Kümmerer ist Direktor des Instituts für Nachhaltige Chemie an der Leuphana Universität Lüneburg sowie Director des Research & Education Hub des International Sustainable Chemistry Collaborative Centre (ISC3) in Bonn. Er gilt als Begründer des „Benign by Design“-Ansatzes. Für seine zukunftsweisenden Forschungsleistungen wird ihm am 6. September 2023 der Wöhler-Preis für Nachhaltige Chemie von der GDCh verliehen. Kümmerer ist Mitglied des High Level Round Table der EU zu Safe and Sustainable by Design (SSbD).

Pro Tonne Kunststoffabfall stößt die vollständige Verarbeitung einschließlich des chemischen Recyclings bis zu 50% weniger Emissionen aus als bei der Verbrennung.