Mit Nanotröpfchen zur effizienten Wirkstoffforschung

Die Entwicklung neuer Medikamente ist bislang ein langwieriger und kostspieliger Prozess – vor allem für kleinere Forschungseinrichtungen.

Die Entwicklung neuer Medikamente ist bislang ein langwieriger und kostspieliger Prozess – vor allem für kleinere Forschungseinrichtungen.

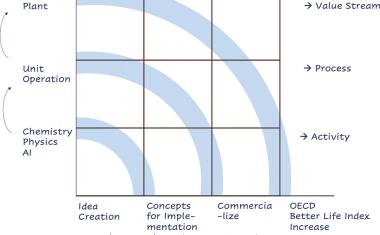

Die Erreichung der Klimaneutralität der chemischen Industrie erfordert einen grundlegenden Umbau der Wertschöpfungsketten in 20 Jahren.

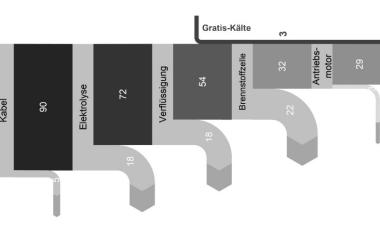

Dieser Artikel behandelt Technologien zu Bereitstellung, Speicherung, Transport und Anwendung von flüssigem Wasserstoff (LH2) und seinem Nutzen für den Aufbau einer Wasserstoff-Transport-Infrastruktur in Deutschland.

KIT und Sunfire erreichen technologischen Meilenstein im Kopernikus-Projekt P2X

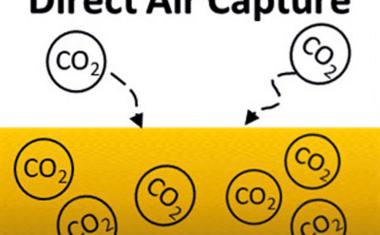

Im Artikel wird ein neuartiges Direct Air Capture (DAC)-Verfahren vorgestellt, das auf einer Gaswäsche mit ionischen Flüssigkeiten beruht.

Prof. Neumann erhält ERC Grant für Forschung an Robotern in realen Umgebungen.

Von Smartphones über Computer bis hin zu Autos: Fast alle modernen Technologien basieren auf leistungsstarken Mikrochips. Die Nachfrage übersteigt die Produktion in Deutschland dabei deutlich.

Lipasen mit geeigneter Substratspezifität gegenüber Fettsäuren zu identifizieren, das war das Ziel der Forschungsarbeiten von Dr. Charlotte Stemler.

Das Karlsruhe Center for Optics and Photonics (KCOP) nimmt Gestalt an. Im neuen hochmodernen Technologiezentrum des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) werden künftig Forschungsgruppen an Themen arbeiten, die Licht bzw. Photonen für vielfältige Anwendungen nutzen.

Grenzüberschreitend forschen und lehren – diese Möglichkeit nutzt Prof. Anja Metelmann vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) im Forschungsfeld Quantum Computing des oberrheinischen Hochschulverbunds Eucor – The European Campus.

Die Firma Nanoshape, eine Ausgründung aus dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT), hat für ihre Oberflächentechnik gegen Entzündungen in Implantaten den mit 20.000 € dotierten Jurypreis des Innovationspreises NEO2023 der TechnologieRegion Karlsruhe gewonnen.

Die Digitalisierung wirkt sich nicht nur auf das Privat- und das Arbeitsleben aus, sondern sie beeinflusst und verändert auch die gesamte Gesundheitsversorgung.

Lithium-Ionen-Batterien stellen eine große Herausforderung für die Abfallwirtschaft dar. Gleichzeitig können Batterieabfälle auch eine interessante Geschäftsmöglichkeit bieten.

Die Gewinner des Studierenden-Wettbewerbs ChemPLANT der kreativen jungen Verfahrensingenieure (KJVI) der VDI-Gesellschaft Verfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen (GVC) kommen wie im Vorjahr auch diesmal vom Karlsruher Institut für Technologie KIT.

Forschende des KIT setzen mit Titandioxid beschichtete Polymermembranen zur photokatalytischen Wasseraufbereitung ein.

Rund um die Uhr Batterien bauen, tausende Grenzflächen analysieren, die Ergebnisse mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) autonom auswerten und dann gleich das nächste Experiment planen: Eine neue Anlage beim Exzellenzcluster POLiS erledigt die Materialentwicklung vollautomatisch und digital.

Neuartiger optischer Resonator bietet erstmals die Möglichkeit, die Bewegung von Nanoteilchen im Raum zu verfolgen

Eine extrem hohe Energiedichte von 560 Wh/kg – bezogen auf das Gesamtgewicht der Aktivmaterialien – bei bemerkenswert guter Stabilität bietet eine neuartige Lithium-Metall-Batterie.

Leistungsstark, ausdauernd und sicher: Mit diesen Eigenschaften und einem günstigen Preis könnten Batterien „Made in Germany“ bald zur Weltspitze gehören.

Im Verbundprojekt LIMELISA entwickeln KIT und DLR gemeinsam mit dem Industriepartner KSB die Grundlagen für elektrothermische Großspeicher.

Einen repräsentativen Querschnitt der relevanten Themengebiete und Techniken zur Abtrennung von Partikeln und Gasen hätte der nun abgesagte Filtechkongress 2021 gegeben.

Aerosole spielen eine wichtige Rolle bei der Verbreitung von Covid-19. Beim Atmen, Sprechen oder Husten verbreiten sich die winzigen mit Coronaviren beladenen luftgetragenen Partikel in Innenräumen. Besonders betroffen sind Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten, Uni-Hörsäle, Arztpraxen oder Restaurants.

Ein wichtiger Aspekt bei Power-to-Fuel-Anlagen, z.B. nach dem Fischer-Tropsch-Verfahren, ist der schwankende Betrieb der erneuerbaren Energiequellen.

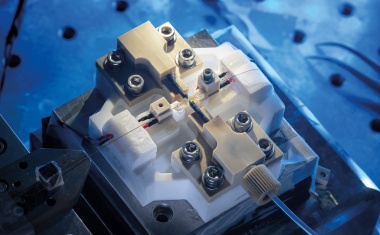

Zusammen mit Vega Grieshaber entwickeln KIT und IAF ultra-kompakte, modular aufgebaute Radarsensoren, die die vielseitigen Anforderungen von Industriesensorik erfüllen.

Wie können die Entsorger der Wirtschaftsregion Rhein-Main ihre Kräfte bündeln und Phosphor als Recyclat für den Nährstoffkreislauf wiederverwertbar machen, wie es der Gesetzgeber ab 2029 fordert?

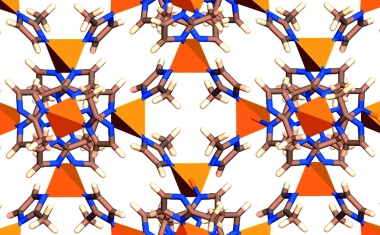

„Poröse Flüssigkeiten“ könnten zu Membranen verarbeitet, Propen als Ausgangsstoff für den Kunststoff Polypropylen effizient aus Gasgemischen trennen.

Die Meldungen mit DOI (Digital Object Identifier) auf dieser Seite beruhen auf wissenschaftlichen Orginalarbeiten, die in voller Länge in der der Chemie Ingenieur Technik, Wiley-VCH, Weinheim, erscheinen. Der Aufruf eines Artikels erfolgt im Webbrowser unter der Adresse http://dx.doi.org/ mit nachfolgendem DOI.

Die Meldungen mit DOI (Digital Object Identifier) auf dieser Seite beruhen auf wissenschaftlichen Orginalarbeiten, in voller Länge in der der Chemie Ingenieur Technik, Wiley-VCH, Weinheim, erscheinen. Der Aufruf eines Artikels erfolgt im Webbrowser unter der Adresse http://dx.doi.org/ mit nachfolgendem DOI.

Tropfen in Gasen können zu unerwünschten Effekten oder nicht zulässigen Emissionen führen.